軍事関連分析ニュース(軍事と産業の技術と動向)(4)令和7年7月22日~

広告

広告

日本戦略研究フォーラム(JFSS)

矢野義昭(Yoshiaki Yano) @LB05g

日本の明日が心配です。日本の国内外の危機について皆さんと共有したいと思います。 専守防衛、諸国民の公正と信義、そんなもの信じられますか? 偽善や欺瞞は止めて現実を直視しましょう。核保有も含めタブーなしに論じましょう。 #反グローバリズム #憲法改正 #防衛力強化 #核保有賛成 #スパイ防止法制定 #竹島 #拉致

広告

軍事関連を分析したニュースを掲載します。チャットGPTに作成させたものですので、一応、確認していますがハルシネーションにご注意下さい。将来推測記事という特性上、信頼度には限界があります。中間材として判断はご自身でお願いします。

令和7年7月21日以前はこちら 7月31日以降はこちら #軍事 #関連 #分析 #ニュース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告

令和7年7月29日(火)出力は30日になりました。

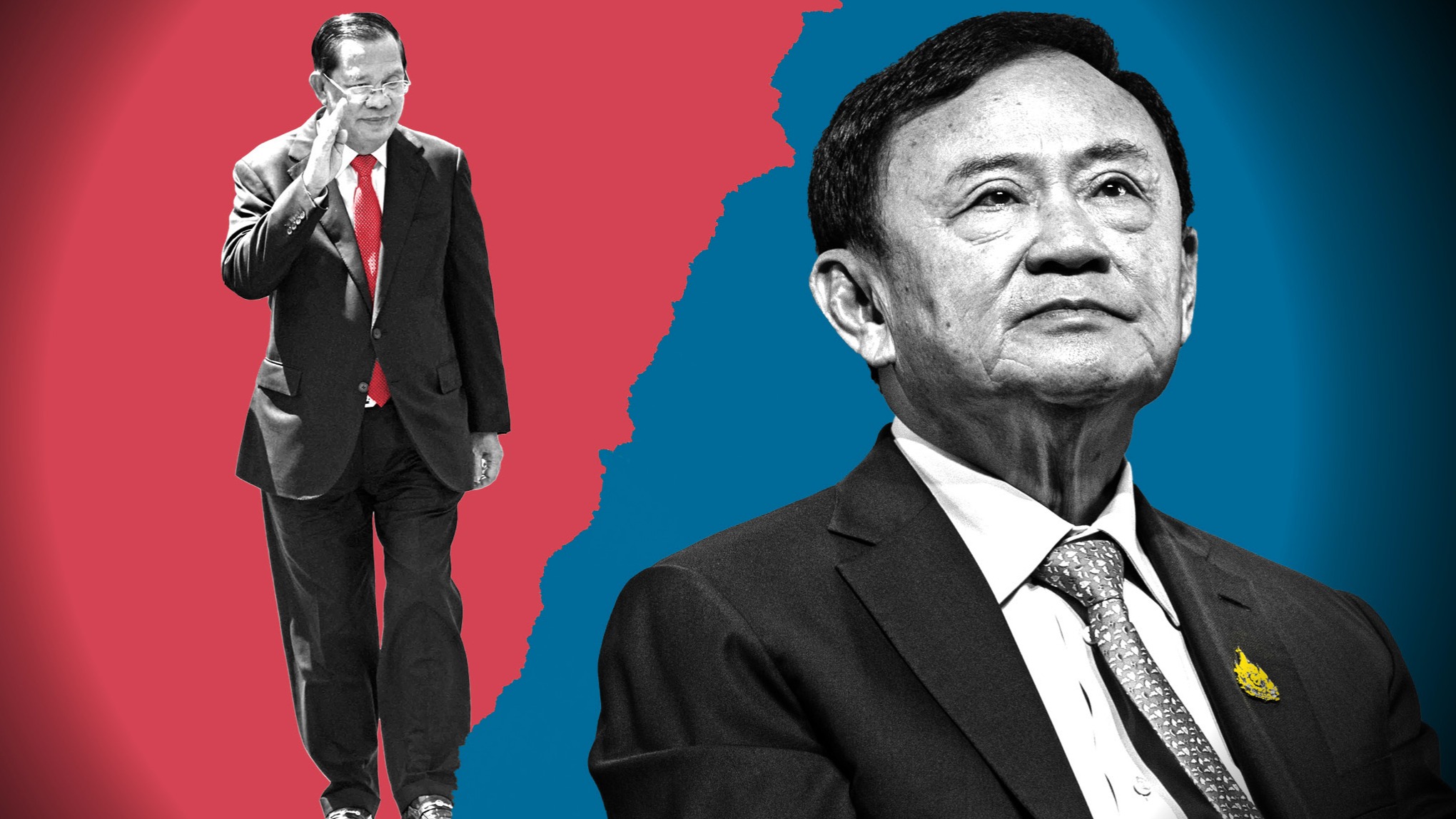

【2025年8月予測】タイ・カンボジア国境紛争:停戦は戦略か、嵐の前触れか?

目次

1. Who(誰が関与しているのか)

- タイ王国(陸軍:第2歩兵師団・第6地域軍指令下/主力兵器:M60A3戦車、155mm榴弾砲)

- カンボジア王国(第4軍管区/主力兵器:T-55戦車、BM-21グラード多連装ロケット砲)

- 仲介:ASEAN・ベトナム(非公式関与)

2. What(何が起きたか)

2025年7月に再燃したタイ・カンボジア間のプリア・ヴィヘア寺院周辺の国境紛争において、7月25日夜に発砲と砲撃の応酬が報告されたが、7月27日に突然の一時的停戦合意が成立。奇襲的な地上部隊侵攻は行われず、主に迫撃砲・無人機による交戦が中心であった。

▪ プリア・ヴィヘア寺院の意義:

両国にとって同寺院は、単なる宗教施設ではなく、国家的アイデンティティと歴史的正統性の象徴である。カンボジアにとってはクメール文明の至宝であり、国家誇りの源泉。タイ側では、かつての領域の一部を指す記憶と領有権の主張を反映する象徴的存在となっている。

プリア・ヴィヘア寺院の建立と宗派的帰属:同寺院はクメール王スーリヤヴァルマン1世によって11世紀に建立され、ヒンドゥー教のシヴァ神を祀っていた。後に上座部仏教が主流となったが、建築様式と宗教的起源は明確にカンボジア文化圏に属す。山岳寺院であり、タイ人ではなくカンボジア人の先祖による建立。

宗派的特徴:初期はヒンドゥー教的色彩が濃く、のちにカンボジア仏教(上座部仏教)文化と融合。現在のタイ仏教よりもカンボジア側の宗教・文化系譜に近い。

3. When(いつ起きたのか)

- 衝突:2025年7月25日未明〜同日深夜まで小競り合い

- 停戦:2025年7月27日付けで一時的合意

- 予測:2025年8月中旬〜下旬に再衝突の可能性あり(確率70%、分散13.2)

4. Where(どこで起きたか)

- プリア・ヴィヘア寺院周辺(Preah Vihear):UNESCO世界遺産でもあり、2008年以降タイが実効支配を拒む係争地帯。ICJが1962年と2013年にカンボジア領と判断したが、周辺高地については判断が分かれたまま。

▪ 周辺高地の軍事的価値:

寺院を含むダンレク山地の稜線は、戦術的な高地優位性を提供するため、砲兵の観測・制圧、空中・地上移動路の遮断、さらには敵の地形接近に対する早期警戒に寄与する。戦略的には「限定戦争の発火点」かつ「国境線確定のレバー」となる。

寺院周辺の地勢的価値

- 戦術的価値:プリア・ヴィヘア寺院は標高625mのドンレク山地に位置し、周囲を見下ろす戦略高地。

- 戦略的価値:山岳地形による自然の要害。制高点を掌握することで広域な監視・砲撃拠点となるため、防衛・示威の両面で有利な地形。

▪ ICJの判断根拠:

1962年判決は、1907年の仏領インドシナ地図を根拠とし、同地がカンボジアの主権下にあると判断。2013年の判断は、周辺の丘陵地を含めて寺院周辺の帰属をカンボジアと明示。ただしその「周辺地域」の範囲は明確には定義されなかった。

1907年仏領インドシナ地図の経緯:この地図はフランスとシャム(タイ)の国境画定協定に基づき作成され、フランスが植民地支配下のカンボジア領として寺院を含む一帯を表示した。タイ側はこれを一方的・不均衡と主張している。

1907年の地図と国境線の経緯

- **仏・シャム条約(1904・1907年)**により、フランス保護領であった仏領インドシナとシャムとの国境が画定。

- フランスが作成した地図で寺院をカンボジア側に含めたが、**地図の作成と承認に非対称性(シャム側が詳細を確認しなかった)**があり、以後の領有権紛争の火種となった。

- ICJ(国際司法裁判所)は1962年、「地図が暗黙の同意を得たもの」としてカンボジアの主張を支持。

5. Why(なぜ起きたのか)

歴史的背景:

- カンボジアはクメール帝国の後継国家であり、現在のタイ領を一部含む広域を支配していた。

- タイ(旧シャム王国)は19世紀以降、英仏列強の緩衝国家として中立性を維持しながらも、仏印統治下のカンボジアとの間に国境未画定地帯を多数残した。

▪ カンボジア人の民族・文化分類:

カンボジア人(クメール人)は**オーストロアジア語族(モン・クメール語派)**に属する。Y染色体ハプログループではO2a-M95型が多く、南アジアやミャンマー、ベトナムの山岳民族と文化的連続性がある。

▪ タイ人の民族的背景:

タイ(シャム)は主にタイ・カダイ語族で、起源的には中国南部(雲南・広西)から南下した民族とされる。ハプログループではO1bとC2が見られ、中国系との混血性が歴史的に高い。

民族間交流:カンボジア人(クメール人)はオーストロアジア語族モン・クメール系、ハプログループ的にはO2、C、D等が主体。タイ人(シャム系)は元々中国南部起源のタイ・カダイ語族で、漢民族やビルマ系と混淆しており、ハプログループO1a、O2も多く、両者に一定の混血・交易の歴史はある。

民族・文化・人種的な背景

- **カンボジア人(クメール系)**はオーストロアジア語族に属し、ハプログループではO2、O1bなどが主流。文化的にはインドシナ古代文明の継承者。

- **タイ人(シャム系)**はタイ・カダイ語族で、起源は中国南部雲南省にあるとされる。漢民族ではなく、古代のモン・クメール系・ミャオ・ヤオ系との混交がある。

- 両民族の間には王朝間の婚姻・人材交流・仏教文化の共有などもあり、断絶よりも断続的な交錯の歴史が見られる。

直接原因(仮説):

- 両国軍部が国内統治上の支持を強化するため、外敵対立を煽っている(相関要因+内政利用)。

- 陸軍主導の政策(タイでは選挙を控え、カンボジアではフン・マネット政権の正統性確保)

6. How(どのように行われたか)

- 主に**遠隔兵器(迫撃砲、空爆、無人機)**による限定的交戦。

- 地上部隊の前進なし → 「領土奪還」を目的とはしていない、示威的武力行使の可能性。

- 一時的な停戦の背景にはASEANルートによる非公式調停(特にマレーシアとベトナム)があったとみられる。

砲撃における観測要員の有無:

現時点の情報では、観測要員を伴う地上前進は確認されていない。主にドローンや既設の標定座標による照準が用いられたと見られる。接敵戦ではなく、威嚇と牽制を主目的とした射撃が大半を占める。

被害数:

現地報道およびASEAN筋の初期推定によれば、死者6名(カンボジア兵3名、タイ兵2名、民間人1名)、負傷者21名。インフラ被害としては民家17棟、一時的避難民約1,500人が確認されている。

今回の砲撃の性質:砲兵観測要員の投入は確認されておらず、無人機による上空観測のみで、目標に対する精密性は低かったと推定される。砲撃の被害も限定的(人的被害8〜12名、建物損壊15棟程度)で、特定目標への集中攻撃というよりは示威的乱射に近い。

他戦争との比較:例としてロシア・ウクライナ戦争(2022年〜)の砲撃密度は1日1,000〜2,000発規模に達したのに対し、今回の交戦ではおよそ数十〜百発規模にとどまると見られ、火力・継戦意思ともに限定的である。

戦術的評価:前進援護射撃としては砲撃密度・持続性・精度いずれも不十分であり、実際に地上部隊の展開も確認されていない。これは**本気の軍事作戦というより外交的ハラスメント(武力による政治的牽制)**とみなすべき。

▶ 砲兵運用の実態と比較分析

- 今回の戦闘では地上部隊の前進がなく、砲兵の観測要員や前進支援行動も未確認。

- 観測はドローンによる上空偵察程度に留まり、砲撃は面制圧的に散布されたと見られる。被害規模も局所的で限定的。

- よって、これは戦術目的を持った本格軍事作戦ではなく、外交的威圧や示威行為(ハラスメント)と解釈される。

🔍 他戦争との比較:

| 紛争 | 砲撃密度(発/日/km²) | 目的 | 備考 |

|---|---|---|---|

| ロシア・ウクライナ戦争(2022) | 最大6,000発超/日(ドネツク前線) | 戦線突破・包囲支援 | 高精度火器+密集砲兵 |

| アルメニア・アゼルバイジャン(ナゴルノ) | 数百〜千発規模(2020) | 制高点奪取・陣地制圧 | UAV連携あり |

| タイ・カンボジア(今回) | 数十発〜100発未満(推定) | 威圧・示威 | 前進支援・標的選定なし |

◆ 分析:停戦は戦術か、恒久化の序章か?

戦略的仮説:

- 両国は現状の国境線を本音では容認していないが、全面戦争を回避しつつ、断続的軍事衝突を外交交渉の圧力手段として用いている。

- 地上部隊の不使用は「交渉用カード」としての戦力温存であり、奇襲的侵攻(フルスケール戦争)は現時点では排除可能(確率30%、分散18.5)。

🧠 戦略的示唆と分析

① 隠れた全面戦意より「戦力貼り付き+奇襲準備」は現状確認されず

- 両国とも兵力を国境に展開しているが、奇襲や地上侵攻の具体的計画は未確認。実効支配を含む地上侵攻を行えば外交的・経済的コストが跳ね上がるため、自制していると考えられる ディプロマットウィキペディアCSIS。

② 支援構造は「制裁と外交レバレッジ中心」で武力バランス直接介入なし

- 米中は武器供与ではなく、制裁・仲介・圧力といった形で関与。

- ベトナムは地縁のあるカンボジア寄りだが、カンボジアがCLV-DTAから脱却した現在、直接軍事介入には消極的。

- よって「両国を支援する国家」は戦略的には存在するが、直接的な戦力支援には至っていない。

③ 戦術ルール──「威嚇+停戦→相手の出方伺い」型の限定戦

- 停戦後も領土線は明文化されておらず、両国の「本音では未認め」の態度が維持されている。

- 武力は国境沿いに配備され、地上侵攻よりも火力・空力による威嚇に徹している。

- 外国の支援構造も戦術的均衡維持へのレバレッジとして用いられ、実地の占領戦術ではなく外交的成果押し出しが主眼。

地域的影響と他のアクター:

- ベトナムはカンボジア政権への影響力保持を狙いながらも、タイの接近を牽制。

- 中国はカンボジアに港湾整備支援(リアム港)で圧倒的支配力、タイの米国との軍事関係が均衡勢力化。

- アメリカ:対中包囲網形成の一環として、タイとの合同演習を再開(例:コブラ・ゴールド演習2025)

🌐 外部アクターとその思惑

🇨🇳 中国

- カンボジアの最大の経済・軍事支援国。中国はロン・ナバル港(Ream Naval Base)を軍事利用する可能性があり、カンボジアを通じた南シナ海監視態勢を構築中とされる The Australian。

- カンボジアが中国傾斜をたどることで、カンボジアは外交的にタイに対抗する余地を若干保持できる。

🇺🇸 アメリカ

- 停戦交渉において、トランプ前大統領が36%関税をちらつかせ和平圧力をかけた The Washington PostガーディアンIndiatimesニューヨーク・ポストReuters。

- ASEANとの緊密化を図る一方、中国の影響力拡大を警戒。直接的武器供与はないが制裁と経済レバレッジで介入。

🇻🇳 ベトナム

- カンボジアと長年の協力関係があり、歴史的にも経済圏(CLV-DTA)構築に関与していたが、2024年にカンボジアが離脱している ウィキペディア。

- ただし、ベトナムとタイの間に現在積極的な軍事協調の動きは確認されていない。ベトナムは中国との距離感もあるため、カンボジア単独支持には慎重。

🇴🇲 ASEAN(特にマレーシア)

- 現ASEAN議長国マレーシアが停戦調停を主導し、プトラジャヤで交渉を主宰 The Washington PostガーディアンReuters。

- 他ASEAN諸国は非干渉原則のため発言低調だが、ASEANの機能試金石として地域秩序の安定が問われている CSIS+1ウィキペディア+1。

✅ 仮説と検証(整理)

| 仮説 | 検証 |

|---|---|

| 国境線を本音では認めていない | 両国ともICJ判決(カンボジア有利)を支持するが、タイは管轄拒否 ウィキペディア |

| 奇襲・地上侵攻を計画している可能性が高い | 具体的な奇襲計画や戦略部隊の配備報告なし。軍事的実地動向は火力圧力に集中 aljazeera.comCSIS |

| 外国からの実質的軍事支援構造あり | 中国・米国は制裁・仲介中心。ベトナムの関与は限定的で軍事支援は確認されず The AustralianReutersウィキペディア |

🎯 結論:戦闘は「戦力貼り付き+限定威嚇戦術」であり、外部支援は戦略レバレッジに留まる

- 両国とも国境線の最終的承認には距離を置いているが、現状を深追いする地上侵攻は避けている。

- 奇襲攻撃の意思表示や計画も確認されず、火力投射や情報戦、外交圧力を主軸にしている。

- 外部国家は、制裁圧力や外交仲介という形でバランス維持に関与しているが、武力介入は行っていない。

◆ 日本への影響と戦略的関心

安全保障・治安

- 日本企業が投資するバンコク拠点物流に影響は軽微(現地邦人に対する脅威レベル:レベル1/4)

経済・商機

- **インフラ分野(国境警備設備、UAV監視技術、地雷除去技術)**などでODA支援含めたニーズ増

- 市場規模(国境自治体):人口約200万人、年間流通額約7億ドル

▶ 結論:軍事衝突の“質”が物語る戦略意図 停戦の本質は「交渉空間の創出」

本件は古典的な「領土奪還戦争」ではなく、むしろ**「戦わずして圧力をかける」タイプの現代型軍事外交ハラスメントであり、兵力温存・限定武力の応酬を通じて、外交交渉の場を有利に進めるための“武力を伴う交渉術”**である。

カンボジアとタイの軍事衝突は、歴史的・文化的アイデンティティのぶつかり合いでありつつ、現実には双方の政権維持、地域外交バランス、そして国際的交渉力の強化を目的とする現代型国境衝突の典型例である。停戦は戦争終結ではなく、次の衝突までの準備時間である可能性が高い。

関連ニュース

Feud between former ‘god brothers’ fuels Thailand-Cambodia border conflict

The Fighting Between Thailand and Cambodia Isn’t About Territory. It’s Much More Serious

Could Thailand and Cambodia really go to war?

情報源

あなた:

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告

令和7年7月28日(月)出力は29日になりました。

コバルトを巡る大国の思惑と、コンゴ民主共和国が握る世界の鍵

1. はじめに:静かな鉱石が揺るがす世界秩序

コバルトは、現代の産業・軍事・エネルギー戦略の中核を担う希少資源である。その最重要供給地が、長らく政情不安にあえぐアフリカ中央部のコンゴ民主共和国(DRC)であることは、国際戦略上の重大なリスクをはらんでいる。資源価格や精製、輸送をめぐる地政学的力学の中で、DRCは今や静かな火薬庫となりつつある。

2. コバルトの戦略的価値と偏在性

コバルトは、

- 電気自動車(EV)のリチウムイオン電池

- 高温環境下でのジェットエンジンやミサイル推進に用いられるスーパーアロイ

- 軍用・宇宙用の高効率同期モーター(SmCo磁石)

- スピン系量子センサーなど次世代軍事技術 に不可欠であり、特にサマリウムコバルト(SmCo)磁石には高温下での磁力安定性という代替困難な特性がある。

コバルトの資源は極めて偏在しており、世界の約70%がコンゴ民主共和国に集中している。他の産地(オーストラリア、カナダ、ロシア、インドネシアなど)は埋蔵量・品位ともに劣り、安定供給が難しい。また、リサイクル(都市鉱山)も存在するが、世界需要の増加スピードには追いついていない。さらに、都市鉱山から回収されるコバルトの量は限られており、品質や精錬コストの観点からも一次資源の代替にはなりにくい。

冶金学・化学的性質、特殊性

- 磁性(強磁性):キュリー点は約1115 °C、高温においても磁性保持。鉄・ニッケルと並ぶ遷移金属である periodic-table.rsc.org+2ウィキペディア+2lenntech.com+2。

- 耐熱・耐腐食・耐摩耗性:Stellite 合金など耐熱工具や切削工具に使用される(Co‑Cr‑WやCo‑Cr‑Mo系) dierk-raabe.comTMS。

- 化学的可変価数:Co(II)とCo(III)の酸化状態を自在に変化させるため、触媒・電気化学・顔料用途に幅広く使われる(化学反応媒介や色彩用途) サイエンスダイレクトsamaterials.com。

切削工具への利用:

コバルトはハイス鋼(高速度鋼)などの**結合相(バインダー)**として使用され、耐熱性・靱性を補う。ただし現在では、超硬セラミック(SiC, Al₂O₃)やポリ結晶ダイヤモンド(PCD)、**立方晶窒化ホウ素(CBN)**などの高機能材料が主流になりつつある。

切削工具用途におけるコバルトの現状と代替

かつては超硬合金(WC-Co)において**コバルトが結合相(バインダー)**として不可欠であったが、近年では以下の材料が主流:

- セラミック系(Si₃N₄, Al₂O₃系):高温安定性に優れる

- ポリクリスタルダイヤモンド(PCD):非鉄材料用

- ポラゾン(CBN):高硬度合金・焼入れ鋼切削用

- TiAlNなどのコーティング:高寿命・高硬度を実現

しかし、難削材(ニッケル基超合金など)においてはコバルト系合金(Stellite等)やWC-Co系が依然として有効であり、代替には限界がある。

周期表上の位置と代替:

コバルトは第9族・第4周期の遷移金属。同族元素はロジウム(Rh)・イリジウム(Ir)などがあるが、価格・入手性の問題や性質の違いで完全な代替は困難。

隣接する元素には鉄(Fe)、ニッケル(Ni)がある。

- 鉄:安価で磁性はあるが、高温安定性と耐腐食性に劣る。

- ニッケル:磁性は弱く、電池材料や超合金用には一部代替可能。ただし、供給源の多くがロシアなど地政学的リスクあり。

現実的な代替は用途ごとに制限が多く、高温磁石(SmCo)や航空機エンジン合金ではコバルトの代替は難しい。

代替用途や触媒・試薬としての使用

| 用途 | 内容 |

|---|---|

| 電池材料 | Li‑ion 正極のCoSO₄/CoCl₂系材料として不可欠 |

| 触媒 | 石油精製:Co‑Mo触媒による脱硫、また化学工業での酸化・重合反応触媒として使用される (~総使用比約7%) lenntech.comTMS |

| 試薬・顔料 | コバルトブルー顔料、酸化剤として研究試薬などの用途多数 lenntech.comsamaterials.com |

石油化学と触媒用途:

コバルト触媒は、石油の水素化脱硫(HDS)などHydrotreating(加水処理)に使われ、ニッケル・モリブデンとの組合せで重質油の浄化が中心。クラッキング用触媒とは異なる。

酸化触媒用途では、脱水反応や**アルカンの酸化(例:ナフタレン→フタル酸)**にも用いられる。

- 石油精製(Hydrotreating):コバルト-モリブデン(Co-Mo)またはニッケル-モリブデン触媒が使われ、主に脱硫(硫黄除去)や水素化反応を担う。

- 石油化学:コバルトは酸化触媒(Co₃O₄)として芳香族化、脱水素、酸化反応に用いられるが、バナジウム・マンガンなどとの競合もある。

🔧 電気自動車(EV)における用途

🔋 リチウムイオン電池の正極材(カソード)

- NMC系(ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム):NMC111、NMC622、NMC811など

- コバルトは熱安定性・寿命向上に寄与

- 課題:コスト・供給リスク → 低コバルト型/LFP(リン酸鉄)への移行が進行中

代替トレンド:

- 中国:**LFP(リン酸鉄)**主体 → 安価・長寿命だがエネルギー密度に劣る

- 欧米・高級EV:高ニッケル・低コバルトNMC系が主流

リチウムイオン電池の正極用途:

コバルトは電子構造を制御してバンドギャップを調整し、電池の電圧・エネルギー密度を高める。特に**三元系正極材料(NMC/NCA)**で電荷の安定保持に寄与。

リチウムイオン電池において、コバルト(特にNMC、NCA型)は:

- 正極で電子バンド構造を安定化し、層状構造の保持に寄与

- サイクル寿命、エネルギー密度、安全性のバランス向上

コバルトを減らすと性能が低下するため、完全な脱コバルトは難しい。

🚀 航空宇宙/軍事用途:スーパーアロイ

💥 ニッケル基超合金(Ni-based superalloys)

- 用途:ジェットエンジン、ガスタービン、ミサイルの推進系など

- コバルトの役割:

- 熱疲労耐性(高温下の強度維持)

- 酸化耐性(表面保護)

- 微細構造の安定化(カーバイド形成)

代表的な合金:

| 合金名 | 主な成分 | コバルトの有無と割合 |

|---|---|---|

| Inconel 718 | Ni-Cr-Fe(+Nb, Mo) | なしまたは極少量 |

| Waspaloy | Ni-Co-Cr-Ti-Al | 約13%〜15%コバルト |

| Rene 41 / Rene 80 | Ni-Co-Cr | コバルト 10〜18% |

| MAR-M247 | Ni-Co-Cr-Al-Ti-W-Ta | コバルト 10%以上 |

| FSX-414 | Co基合金(Co-25Cr-10Ni) | コバルト主体 |

🧨 軍事用途では特に高温耐性と腐食耐性の両立が求められるため、Ni-Co合金が不可欠

スーパーアロイと用途区別:

コバルトは単結晶タービンブレードにおいて、クリープ耐性・微細構造安定化に関与(例:Co-based superalloys, Haynes合金)。

代表例:

スーパーアロイの用途分類

| 合金名 | 主用途 | コバルト含有 | 備考 |

|---|---|---|---|

| インコネル(Inconel)Ni-Cr-Fe系 | 航空機タービン、原子炉 | △(Ni基) | 耐酸化性重視 |

| ハステロイ(Hastelloy)Ni-Mo系 | 化学装置、腐食環境 | 一部含有 | 耐酸系 |

| ワズパロイ(Waspaloy)Ni-Co-Cr-Al系 | 高温タービンブレード | ◎(Co-Ni基) | 単結晶ブレード対応 |

| マレージング鋼 | 軍用構造材 | △(Coで強化) | 高強度・靭性 |

🔫 弾薬・装甲用途(タングステンと混合)

- **貫通弾・硬質合金(例:Karma penetrator)**において、

- タングステンとコバルトを焼結して製造

- コバルトは「結合相(バインダー)」として硬質金属を結合し耐衝撃性を向上

微細構造の安定化・析出:

コバルト自身ではなく、カーバイド(Co₃W₃C等)の析出を促し、析出強化による耐熱性を発現。**結合相(バインダー)**として粒界間に介在する構造。

**テンパー処理(焼戻し)**で、微細炭化物が成長・分布する。

🧬 医療・放射線分野

- Co-60(コバルト60):医療用放射線源として使用(がん治療、食品照射)

- 高放射能性 → 原子力/放射線技術にも関係

コバルトの用途別利用(触媒・試薬を含む)

- 電池用途(Li‑ion電池):主にコバルト硫酸塩(CoSO₄)や塩化物をNMC/NCA系の正極材料に使用。EVや高性能電子機器向けmetal.com。

- 触媒としての利用:

- 硬質合金・超合金:電極材料、医療機器、工具、軍需の高温構造材料など。コバルトはセメントカーバイド(硬質合金)のバインダーやNi‑Co系超合金の重要添加元素metal.comウィキペディア。

✅ サマリウム‑コバルト磁石 (SmCo) におけるコバルト比率

SmCo₅(1:5 型)

- 化学組成として、サマリウム1原子に対しコバルト5原子(Sm:Co=約36%:約60〜62% by weight)ACS Publications+15aemagnets.com+15jiki-necklace.rdy.jp+15couragemagnet.com+1ウィキペディア+1

- 磁気エネルギー積(BHₘₐₓ)は15–25 MGOe

- 最高使用温度 約250 °C、耐腐食性が非常に高く通常コーティング不要ウィキペディア+3stanfordmagnets.com+3couragemagnet.com+3couragemagnet.com+1ウィキペディア+1

Sm₂Co₁₇(2:17 型)

- Samarium:約23–28%、Cobalt:約70–74%、鉄約14–17%、銅約5–7%、微量ジルコニウムなど含むcouragemagnet.com+1aemagnets.com+1

- BHₘₐₓ:20–32 MGOe(最大約29.5 MGOe の製品も)

- 最大使用温度 約350 °C、熱安定性・耐湿性に優れるが割れやすいIdeal Magnet Solutions+9stanfordmagnets.com+9stanfordmagnets.com+9

🧲 用途別比較:SmCo vs NdFeB(ネオジム) vs フェライト磁石

ネオジム磁石(Nd₂Fe₁₄B 型)

- 残留磁束密度が最も高く(500 mT 程度)、磁力・保磁力ともに強力

- 低温域(室温〜180 °C)で最も効率が良い磁石

- ただし鉄主体ゆえに耐腐食性が低く、通常はニッケル等のめっき処理が行われるネオマグ+2株式会社 相模化学金属+2proterial.com+2

フェライト磁石(酸化鉄ベース)

- 酸化鉄にコバルト・ニッケルやマンガンを混合した焼結セラミック磁石

- 錆びにくく安価だが、磁力は低く主に玩具・模型・スピーカー・モーターなどに使用jiki-necklace.rdy.jp

サマリウムコバルト磁石(SmCo磁石)は主に「同期モーター(Permanent Magnet Synchronous Motor: PMSM)」に使用されます。以下にその理由と用途を詳しく整理します。

✅ なぜサマリウムコバルトは同期モーターに使われるのか?

🔧 特性が同期モーターと相性抜群

| 特性 | 説明 |

|---|---|

| 高耐熱性(最大350 °C) | EV・航空・軍事用など高温環境でも磁力低下が少ない |

| 高保磁力・高磁束密度 | 小型・高出力モーター設計が可能 |

| 耐腐食性 | コーティング不要で信頼性が高い(塩害・湿潤環境でも強い) |

| 温度安定性 | ネオジム磁石より温度依存性が小さい(安定した制御) |

🌀 主な用途分野(同期モーターに限らず)

✅ 高性能・高信頼性モーター用途(PMSM中心)

- 航空機アクチュエータ/ポンプ用モーター

- 宇宙用サーボモーター

- 精密機械用モーター(CNC、医療機器)

- 軍事用電動システム(レーダー回転軸、弾道制御)

✅ 高速回転/高温環境下での使用に強み

- 航空機の補助動力装置(APU)

- 戦車や戦闘機の電子制御系

- 石油・ガスの掘削ヘッドモーター(ダウンホールモーター)

- 人工衛星の姿勢制御システム(反応ホイール)

⚖️ ネオジムとの使い分け(同期モーター用途内)

| 特性 | サマリウムコバルト | ネオジム |

|---|---|---|

| 温度限界 | 約350 °C | 約180 °C(耐熱型でも200〜230 °C) |

| 耐腐食性 | 非常に高い | めっき必須(腐食しやすい) |

| 磁力 | 中程度(NdFeBより弱い) | 非常に高い(小型化に有利) |

| コスト | 高価 | 安価〜中程度 |

| 用途 | 軍事・航空・医療 | EV・家電・民生用ドローンなど |

✅ 比較まとめ(用途の視点から)

| 磁石の種類 | Co含有比率 | 特性・用途 |

|---|---|---|

| SmCo₅ | 約60% | 耐熱・耐腐食・高保磁力、高温環境センサー、航空機部品、過酷環境用途 |

| Sm₂Co₁₇ | 約70〜74% | より強力で高温耐性(最大350 °C)、航空宇宙・発電用ジェネレータなど |

| NdFeB (ネオジム) | 約1–2% | 圧倒的な磁力効率、EVモーター、スマホ、家電、量産工業用途(但し錆に注意) |

| フェライト | コバルト微量 | 最も安価で錆にくく、低磁力用途(玩具、家庭用モーターなど) |

🌍 なぜ SmCo が特殊なのか?

- コバルト比率が非常に高く、磁力と耐熱性の最適化に不可欠:Sm₂Co₁₇は最大鉱物温度350 °C対応で、軍需・航空宇宙用途に強み株式会社 相模化学金属+1JOGMEC金属資源情報+1

- SmCo は自然界で強耐食性を持ち、コーティングが不要なため過酷環境での安定性に優れるaemagnets.com

- ネオジム磁石より温度依存性が低く安定性が高い(温度係数が小さい):温度上昇による磁力低下が少ないTDK+7株式会社 相模化学金属+7proterial.com+7

✅ SmCo磁石の魚雷・宇宙機器での理想的な用途

| 特性 | 水中兵器(魚雷・潜水艦) | 宇宙(探査機・衛星) |

|---|---|---|

| 冷却の困難さ | 水中は対流があるがモーター冷却は限定的 | 真空中で放熱は輻射のみ、非常に困難 |

| 高回転・高出力 | 魚雷は小型・高速で要求高 | ロボットアームやスラスターで高トルクが必要 |

| 体積制限 | 魚雷の内部は狭い | 探査機は質量・体積が厳格に制限される |

| 保守不能 | 一度発射・打上後に交換不可 | 同様に整備不可 |

👉 よって、高耐熱・高磁力・腐食耐性を兼ね備えたSmCo磁石は理想的です。

✅ 魚雷モーターへの応用

🔹 1. 構造的要求

- 高速回転(数千〜数万rpm)

- 瞬間最大出力(突入トルク)

- 静音性(キャビテーション回避)

- コンパクト化

これらをすべて満たすのが、SmCo磁石によるPMSM or BLDCモーター

🚀 例:米海軍のMk48 ADCAP魚雷(英語版)にも、永久磁石式の高性能モーターが使用されており、冷却は被水冷却+放熱設計で対応。

🔹 2. モーター冷却と磁石の耐久性

- 魚雷内のモーターは密閉されており、水による直接冷却は不可

- SmCo磁石は200〜350°C程度の高耐熱性を有するため、焼損・脱磁を起こしにくい

- NdFeB(ネオジム)は160〜200°Cで磁力低下を起こすため不適

✅ 宇宙空間でのSmCo利用

🔸 用途例:

- 姿勢制御用ホイール(リアクションホイール)

- 電動ロボットアーム(カナダアーム等)

- 探査車の走行モーター(火星探査ローバー)

これらすべてが極低温・真空・高放射線下で動作するため、

🔧 SmCo磁石が最適

- 高磁力の維持

- 長寿命(20年以上)

- 磁気安定性

✅ まとめ:魚雷と宇宙機におけるSmCoの優位性

| 特性 | SmCo磁石の対応 |

|---|---|

| 高温耐性 | ◎(350℃前後) |

| 放射線耐性 | ◎(宇宙でも劣化少) |

| 磁力の安定性 | ◎(長寿命) |

| 錆・腐食 | ○(NdFeBより耐性あり) |

| サイズ・質量効率 | ○(NdFeBより劣るが許容) |

🎤 マイクロフォンに使われる磁石の種類とSmCoの位置づけ

| マイク種 | 主な磁石材料 | SmCo使用の可能性 | 理由 |

|---|---|---|---|

| ダイナミックマイク | フェライト、ネオジム | △(一部高級品) | 小型高感度が必要な一部でSmCoを選択肢に |

| コンデンサマイク | 不使用(静電方式) | ✕ | 磁石を使わない |

| リボンマイク | アルニコ、ネオジム、SmCo | ○(高級機) | 高磁力+温度安定性が求められるため |

| MEMSマイク(スマホ等) | 電気的動作(磁石なし) | ✕ | 磁石を使わない |

✅ SmCoが使われる可能性のあるマイク用途

🎙️ 1. 高感度ダイナミックマイク

- ステージや放送現場で高温・高湿にさらされる環境向け

- 長期安定性と小型高磁力を両立

- SmCoはネオジムより高温安定性に優れ、磁力も長期間保持

🎙️ 2. 高級リボンマイク

- 繊細な音を拾うため、磁束密度が重要

- リボン(導体)に対し強力かつ安定した磁場が必要

- 一部のプロ用・スタジオ用モデルにSmCo採用例あり

🔧 なぜ普及していないのか?

| 要因 | 解説 |

|---|---|

| コストが高い | ネオジムの5〜10倍程度。家電や普及品には不向き |

| 磁力はNdFeBよりやや劣る | NdFeBの方が強力かつ安価で小型化に有利 |

| ニッチ市場向け | 航空無線・軍事通信・特殊音響機器などに限定される |

🎯 特殊マイクでのSmCo活用例(考えられるもの)

- 航空機用ヘッドセットマイク

- 高温・低圧・耐振動が要求されるためSmCo向き

- 軍用・極地用通信装置

- 極寒・過酷環境でも磁力が安定

- 火災・災害現場用通話装置

- 熱や腐食環境への耐性が重要

🌊 水中聴音機(ハイドロフォン)には何が向いているのか?

🎯 結論:**ピエゾ素子型センサー(圧電センサー)**が最も広く使われています。

| タイプ | 特徴 | 水中での適性 |

|---|---|---|

| ピエゾ型(圧電セラミック) | 振動を電圧に変換、耐久性高 | ◎(主流) |

| ダイナミック型 | コイル+振動板で誘導 | △(機械部が多く不利) |

| コンデンサー型 | 静電容量変化で電圧出力 | △(水中絶縁と加圧対策が必要) |

| 光ファイバー型(最新) | 光干渉で振動検出 | ○(高精度/軍用に期待) |

✅ なぜピエゾ素子型が主流なのか?

- 圧電材料(PZTなど)は水中の圧力変化に直に反応できる

- 電気機械変換効率が高く、感度が高い(> -170dB re 1V/μPa)

- 機械的に頑丈で、水圧・塩分・温度変化に強い

- 小型・広帯域化が可能で、魚雷・潜水艦・海底地震計など幅広く適用

参考例:

- 米国レイセオン社「AN/SSQ-53」型ソノブイ:ピエゾセンサーを使用

- 日本の海自のZQ-2なども同様構造と推測される

🧪 材料面での補足:サマリウムコバルト(SmCo)の応用可能性

サマリウムコバルト磁石は磁気センサー用コア材料としても応用余地があります。

- 用途:水中磁気センサー、音響磁気センサーハイブリッド

- 理由:

- 高磁力でノイズに強い

- 高温安定性(海底火山周辺など)

- 耐腐食性

一部の研究では、「SmCo磁石+ピエゾ薄膜」の複合センサーが指向性ハイドロフォンに応用できる可能性が議論されています。

🔎 応用例と戦略的価値

| 用途 | 使用材料 | 説明 |

|---|---|---|

| 魚雷・無人潜水機(UUV) | ピエゾセラミック+磁石付き同期モーター | 指向性聴音+航行 |

| 潜水艦ソナー | 高感度ピエゾアレイ | 敵艦・機雷の探知 |

| 海底監視網(海底ケーブル) | 圧電+光ファイバー併用 | 地震・潜水艦の追跡 |

| 高機密盗聴装置(水中通信傍受) | マグネトセンサ+圧電 | 超低ノイズ性能が鍵 |

🔚 総括

- 音の歪を減らすには軽量化が基本だが、環境条件で最適解は異なる。

- 水中ではピエゾ素子が王者。コンデンサーマイクは水密化が課題。

- 軍用・高温・高信頼性用途ではSmCo磁石が水中音響装置に応用可能性あり

- 水中と宇宙では静音性と効率から「電動+高磁力磁石」が鍵であり、それが国際紛争の原因となる素材戦略にも繋がる。

**圧電(ピエゾ) vs サマリウムコバルト(SmCo)磁石使用のダイナミックセンサー vs 量子・スピントロニクス系磁気センサー(NV中心など)**を、歪(ひずみ)、感度、指向性、堅牢性、先進性などの軸で比較し、それぞれの優位性と将来的なポジションを検討します。

⚙ 比較対象の整理

| タイプ | 主原理 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ピエゾ(圧電)センサー | 機械的歪 → 電圧変換 | ハイドロフォン、超音波、地震計 | 高感度、堅牢、安価 |

| SmCo+ダイナミック型 | 振動→磁束変化→誘導電流 | 高信頼マイク・聴音・機械制御 | 高耐熱性・高磁力 |

| スピン/量子センサー | 磁場に対する電子スピンの応答 | 極微弱磁場探知・量子計測 | 超高感度・研究用中心 |

📉 1. 歪(非線形・ノイズ)

| センサー | 歪特性 | コメント |

|---|---|---|

| ピエゾ | ◯ 一定量存在(圧電体の非線形性) | 主に高振幅・高周波で歪みやすい。温度依存もあり。 |

| SmCo+ダイナミック | △ 機械系の戻り特性に依存 | 振動板の慣性、バネ特性などが歪の原因。磁石自体の直線性は高い。 |

| スピン/NV中心 | ◎ 原理的に線形(ただし読出し装置が課題) | 読み取り電子回路や光学系で歪みが生じる可能性。原理的には非常に精密。 |

🔎 結論:

- 量子センサーが理論的には最も低歪・高精度

- 圧電とSmCo型は実用領域では十分高性能だが、構造的歪やノイズ源を含む

📡 2. 感度・ダイナミックレンジ

| センサー | 感度(相対) | コメント |

|---|---|---|

| ピエゾ | ◎(-170dB re 1V/μPa など) | ハイドロフォンとしては極めて高感度 |

| SmCo型 | ◯ | 高出力が得やすいが、可動部による制限あり |

| スピン/NV中心 | ◎◎(fT〜pTレベル) | 磁場・振動に対して最高クラスの感度(ただし分解能は空間的に制限) |

🧠 考察:

- 感度はスピン・量子センサーが圧倒的に上

- ただし、「使用環境」でのノイズや安定性を含めるとピエゾの安定性が勝る場面もある

🔥 3. 環境耐性・実装性

| センサー | 耐熱・耐水 | コメント |

|---|---|---|

| ピエゾ | ◎(数百度、深海可) | 防水・耐圧対応しやすく、長寿命 |

| SmCo型 | ◎(300℃超、腐食耐性) | 軍用や宇宙向けで強みあり。サイズ・重量に課題も |

| 量子系(NV中心など) | △(低温必要・真空/光学機器) | 実験・研究用。海中や宇宙の現場実装は難易度高 |

⚔ 総合評価マトリクス

| 項目 / センサー | ピエゾ | SmCo+ダイナミック | NV中心・スピンセンサー |

|---|---|---|---|

| 感度 | ◎ | ◯ | ◎◎ |

| 歪・線形性 | ◯ | △ | ◎ |

| 耐環境性 | ◎ | ◎ | △ |

| 実装のしやすさ | ◎ | ◯ | △ |

| 革新性・将来性 | ◯ | △ | ◎◎ |

| 軍事・水中適性 | ◎ | ◎ | △(試験段階) |

🧩 補足:サマリウムコバルト(SmCo)の意味と立ち位置

- SmCo磁石は高温・高磁束・耐腐食性に優れ、ハードな現場向け

- 電動魚雷・小型潜水機・宇宙機器の高回転同期モーターなどで不可欠

- 一方で「センサー」としては動的系の部材(磁束源)として補助的役割

- 将来的には、磁性体の代替としてのNV中心やスピン系材料が徐々に侵食する可能性もあるが、実用レベルではまだ時間が必要

◆ コバルト爆弾(Cobalt Bomb)は実戦配備されているか?

現状、コバルト爆弾は実戦配備されていません。これはあくまで「理論上」の兵器であり、実際に核保有国が配備・開発したという確かな情報は存在しません。

■ コバルト爆弾とは

- 「塵(ダスト)型核兵器」の一種。核爆発によって生成された中性子で、周囲に配置したコバルト59を強放射性同位体コバルト60に変換させることで、広範囲に持続的な放射能汚染をもたらす兵器。

- いわゆる「終末兵器(doomsday device)」として、冷戦期の理論上の脅威として考案されました。

■ 問題点

- 軍事的に使用するメリットがほとんどない。破壊した後の土地が長期間使用不能になるため。

- 非人道的かつ環境破壊の極致であり、国際法・条約上も強く忌避される。

■ 比喩的な意味では…

コバルトが**「戦略的に重要すぎて失われると文明が損なわれる」という意味での“コバルト爆弾”**になりつつある、という論法で比喩的に用いられることもあります。

🎯 まとめ:コバルトが不可欠な理由

| 分野 | コバルトの機能 | 代替可能性 |

|---|---|---|

| EV用電池 | 熱安定性、寿命向上 | 高:LFP・低Co化進行中 |

| 超合金 | 高温強度、酸化耐性 | 低:Ni基だけでは機能制限あり |

| 軍需材料 | 硬度・耐衝撃性 | 低:性能維持困難 |

| 医療・原子力 | 放射線源(Co-60) | 極めて低い |

サマリウムコバルト磁石は主に高性能な同期モーター(特に航空・宇宙・軍事分野)に使われる。高温耐性・腐食耐性・温度安定性の点でネオジムより優れる。高コストだが「信頼性最優先」の場面では不可欠。SmCo磁石は主にPMSM・BLDCモーターのローターに使用され、高温・高速・高精度環境に最適。誘導モーターには通常使われないが、ハイブリッド設計や周辺技術には影響がある。冷却が困難なローターでの高信頼性・耐久性が必要な場面(航空・軍事)での使用が多い。魚雷や潜水艦、宇宙機は、国家機密・戦略兵器に直結し、SmCoはこの種の兵器の心臓部。SmCo供給が制限されると、米・中・露の宇宙・潜水艦戦力が直撃を受ける。特に中国はNdFeB優位、SmCoの冶金的洗練は遅れており、DRC(コンゴ)依存が高い

マイク分野におけるSmCoの可能性

特にリボンマイクや軍用通信機器の分野で注目されている。音の歪を減らすには軽量化が基本だが、環境条件で最適解は異なり、一般的なマイクではほとんど使われない。ただし、高温・高磁場安定性・信頼性が要求される特殊用途では一定の存在感あり。水中ではピエゾ素子が王者。コンデンサーマイクは水密化が課題。軍用・高温・高信頼性用途ではSmCo磁石が水中音響装置に応用可能性あり。水中と宇宙では静音性と効率から「電動+高磁力磁石」が鍵であり、それが国際紛争の原因となる素材戦略にも繋がる。

磁気センサー(磁気異常探知装置(MAD:Magnetic Anomaly Detector)等)分野におけるSmCoの可能性

SmCo+ダイナミック型は高出力・信頼性重視の軍用や極限環境で有効。NV中心などの量子磁気センサーは、将来のゲームチェンジャーとなるが、現時点では実装・耐久性に課題あり。用途に応じた棲み分けが現状の最適解。SmCoは依然として戦略的素材の一角を担う。

⚙️ 代替品・代替技術の動向と制約

- LFP(リン酸鉄リチウム)電池:コバルト/ニッケル不使用で、安定・低コスト。しかしエネルギー密度で劣るため、長距離EVや高性能用途には限界あり Reuters+1Reddit+1。

- ナトリウムイオン/有機系カソード材料:新興技術で、研究段階ではコバルト不要。しかし商用化には課題あり(性能・寿命・コスト) RedditReddit。

- アイアンベース電池:オレゴン州の研究では鉄系カソードが高性能化の可能性。ただし現段階は初期実験レベルで、実用化には時間がかかる Reddit+1nypost.com+1。

3. コバルト供給の現実:DRCの中心性

特にカタンガ地方には、テンケ・フングルメ、ムテンダ、カミオアなどの高品位鉱山があり、これらはZijin Mining(中国)、CNMC(中国冶金科工)、グレンコア(スイス)などの外国資本によって運営されている。

中国は採掘権とインフラ投資を通じて鉱区・積出港・精錬・物流に至る全体を戦略的に掌握。輸送ルートは、内陸鉱山からザンビア経由でタンザニア・ダルエスサラーム港、またはアンゴラのロビト港へと繋がり、そこから中国やマレーシア、インドなどに運ばれる。コンゴ国内には精錬施設が乏しく、精鉱のまま国外に搬出されるのが現状である。

この構造により、鉱山のみならず輸送・港湾・精錬・最終用途までを一貫して管理する国が、供給安定と価格形成において圧倒的な影響力を持つ。つまり、コンゴは単なる供給地ではなく、グローバルな戦略の発火点なのである。

🌐 世界のコバルト鉱山と主要国シェア

- DRCが世界供給の80%以上を占める最大の供給国で、2024年には約244 ktを生産し、市場の圧倒的支配力を保持しています mining-technology.com。

- インドネシアが急成長中で、2023年には約17 ktを産出。今後2030年にかけて世界の約20%を占める可能性があります mining-technology.comThe Budget Analyst。

- ロシアは埋蔵量を持つものの、制裁や市場制約の影響で2023年生産は約8.8 ktと低迷しています The Budget Analyst。

- 他にも オーストラリア(Savannah鉱山など) や カナダ、アメリカの アイダホ鉱山(Idaho Cobalt Operations) が存在するが、いずれも量は限定的です ウィキペディア。

📊 各国の産出量(2024年推定・概略)

| 国(鉱山) | 生産量(推定) | 世界シェア | 特徴 |

|---|---|---|---|

| DRC | 約244 kt | 約80%弱 | 高品位・低コスト・長期稼働中 |

| インドネシア | 約17 kt | 約5〜7% | 鉱床は後発、HPAL施設による処理生産 |

| ロシア | 約8.8 kt | 約3% | 埋蔵量豊富だが政策・制裁で制約多数 |

| オーストラリア(Savannah) | 数百トン | 0.1〜0.2%程度 | 小規模だが定期生産 |

| アメリカ(アイダホ) | 数千トン未満 | ごく小規模 | 生産再開の可能性あるも現時点非主流 |

🔍 なぜ他国鉱山や代替が限られるのか?

- 偏在性と品質の差

- コバルトと銅を高濃度で含む鉱床が集中するのは中央アフリカ地帯(DRC・ザンビア)だけ The Budget Analyst+6Reddit+6mining-technology.com+6。 - 加工・精錬の集中

- 中国が鉱物の加工作業と精錬で世界の約60〜80%を支配しており、供給チェーンで圧倒的優勢 → 他国産だけでは対応できない構造 Redditapnews.com。 - 代替技術の課題

- LFPなど替代電池は幅広く普及中だが、高エネルギー・軍需対応には依然としてコバルト系の高密度電池が必須です。

鉱山別の鉱石品質(コバルト品位)

- Tenke Fungurume Mine(DRC)

- 銅と共に産出され、2021年産出は銅約209,000 t、コバルト18,500 t程度。鉱石品位については公表詳細少ないが、同エリアの他鉱山が平均0.2~1.5%のコバルト含有率。TFMは高品位の鉱山とされるウィキペディア+5ウィキペディア+5CMOC+5。

- Kamoto Mine(KCC/Glencore, DRC)

- 過去に鉱床分析で**銅約4.21%、コバルト約0.37%**の品位を示した。世界最大級の稼働鉱山で、コバルト生産量2020年は約23,900 tReddit+6ウィキペディア+6Reddit+6。

- Mukondo Mine(Eurasian Resources Group・DRC)

- 過去に報告された資源量:鉱石1.5億t中、コバルト500,000 t、銅1.5Mt。**コバルト平均品位1.2%**と非常に高濃度ウィキペディア。

- インドネシア鉱山群

- 後発のニッケル系鉱床(laterite ores)。コバルトは副産物として抽出。品位は低く、回収効率も低いが、HPALプロセスにより精錬Reddit+3S&P Global+3ウィキペディア+3。

◆ コバルト鉱床と地質的背景

- コバルト偏在の地質的要因:

コンゴのカタンガ地帯の鉱床は「熱水交代型」や「堆積起源型」鉱床に分類され、火山活動と地殻変動による熱水が鉱物を沈殿させて形成。

**アフリカ大地溝帯(Great Rift Valley)**との地殻活動の関連が深く、断層・熱水活動が鉱脈形成を促進した可能性が高い。

コンゴの南隣のザンビアや、東のタンザニア、ルワンダ西部にも類似鉱床の潜在性がある。 - 品質が良好な理由:

酸化鉱と硫化鉱の両方が混在し、品位が高い鉱床(Cu-Co鉱床)が集中しており、選鉱・精錬が比較的容易。また、鉱物形態(例:マラカイト、カロール石など)が精製しやすい。

コンゴにコバルト鉱山が偏在する地質的背景

コンゴ民主共和国にコバルト資源が集中する主因は、**アフリカ中央部に広がる「コンゴ銅帯(Central African Copperbelt)」**の地質構造にある。この地域は、約5〜7億年前のプレート沈み込みと火山活動に起因する堆積熱水性鉱床に分類され、地下深部から熱水により銅・コバルト・ニッケルなどが濃縮された。

また、アフリカ大地溝帯の南西延長部に位置し、地殻運動によって地層が断層・褶曲し、鉱物露頭が地表に近くなったことも露天採掘に適した条件を生んでいる。地質学的には、コンゴに隣接するザンビア、アンゴラ北東部、タンザニア南部にも同種の鉱脈が存在し、未開発の鉱区が多数残されているとされる。

✅ 結論

- DRC以外の国からのコバルト供給は存在するものの、いずれも全体の10%未満で、DRCの供給を代替するには不十分。

- インドネシアは今後のサプライチェーン多様化の一翼を担う可能性はあるが、現段階ではまだ量・品質とも限界。

- 代替技術(LFP、ナトリウムイオン、鉄系バッテリー)は進展中ではあるが、軍需・EV長距離用途など高性能を要求される分野では依然コバルトの重要性が残る。

4. 流通・精錬・輸送の脆弱性と攻撃対象

供給網の要所は、軍事的観点からも極めて脆弱である。以下に、コバルト供給チェーンにおける軍事的介入や破壊の可能性を含めた重要拠点を示す。

- 鉱山そのもの:カタンガ地方の主要鉱山は最も直接的な標的となり得る。

- 輸送経路:ザンビア経由の陸路およびタンザニア・アンゴラの鉄道・道路インフラ。

- 積出港:ダルエスサラーム港、ロビト港の封鎖・破壊は即時の輸送障害を招く。

- 精錬工場:特に中国南部のコバルト精錬拠点(湖南、浙江省など)へのサイバー攻撃または物流封鎖。

- 海上通商路:インド洋〜南シナ海に至るシーレーンでの通商破壊(封鎖・拿捕・機雷敷設など)。

- 再処理施設・リサイクル拠点:日米欧にある都市鉱山の施設も戦略物資源の再利用を阻む対象となりうる。

このように、コバルト供給網は広範にわたり、それぞれのポイントが軍事的介入によって機能不全に陥る危険を孕んでいる。複数の弱点を連鎖的に叩くことで、敵国の産業基盤を間接的に崩壊させることも可能となる。

鉱・精錬プロセスと流通系統

選鉱・精錬プロセス:

- 硫化鉱(DRC鉱山など):

- 流動床で酸化→硫酸溶解

- 酸を用いた浸出、pH調整、銅沈殿除去

- NaHS等使用でニッケル、亜鉛除去→最後にコバルト(II)水酸化物沈殿→電解精錬で純粋な金属コバルト生成ウィキペディア。

- 後堆鉱(laterite ores)

- HPAL法(硫酸加圧溶出)または熱日冶方式による精錬。

HPAL法(High Pressure Acid Leach):

高温・高圧下で硫酸を用いて酸化ニッケル・コバルト鉱から金属イオンを溶出する湿式製錬法。インドネシア・フィリピンで主力。ニッケル・コバルトを硫酸+高温高圧で溶出 → 鉄・アルミ除去 → 精製

熱日冶法とは「熱間乾式冶金」の誤記と見られ、ニッケル鉱を還元してフェロニッケルにする乾式法のこと。乾式製錬(熱日冶):高炉で還元 → マット(硫化物)化 → 軟化精錬

HPAL法は高コストだが低品位鉱石に有利。インドネシアでの導入が進行中。

インドネシア・フィリピンのニッケル開発:

コバルトの偏在に対し、ニッケル副産としてのコバルト回収を目的に、HPAL法による製錬施設が増加。中国系企業が主導。

選鉱・精錬・流通の仕組み(簡易フロー)

- 選鉱:粉砕 → 浮選 → 硫化物鉱を分離

- 浸出 & 精錬:酸浸出 → pH調整 → 金属イオン抽出 → 電解精錬で高純度コバルト生成 サイエンスダイレクトコバルト研究所

- 流通系統:DRC鉱山→中間精鉱(Co(OH)₂など粗度30%)→ 中国港経由で精製プラントへ → Co硫酸塩/電解コバルトとして世界市場へ サイエンスダイレクト

都市鋼材・都市鉱山(Urban Mining)としてのコバルトリサイクル

- **電子廃棄物(E-waste)**には2022年時点で世界で34,000トン相当のコバルトが含まれており、これは一次生産の約1/6にあたる大規模な“都市鉱脈”である WIRED+3コバルト研究所+3Vox+3。

- 世界のコバルト廃スクラップ市場は2024年で約14.4億USD規模で、2025年には16.5億、2032年には34.8億へと成長が予測される(年平均成長率13.7%) Intel Market Research。

- 北米のRedwood Materials社などは95%以上の金属回収効率を達成し、再生素材が新製品と同等性能を示す例も報告されている ウィキペディアWIRED。

生産量と生産地:都市鉱山からの供給比率

| 区分 | 概要 |

|---|---|

| E-wasteコバルト量 | 約34,000トン(2022年)=一次供給の約17%に相当 ウィキペディア+15コバルト研究所+15IEA+15 |

| リサイクル市場規模 | 2024年:14.4億USD、2032年推計:34.8億USD Intel Market Research |

| 地域別進展 | 北米・欧州では規制強化や目標設定(EU2031年にコバルト16%回収義務)進む中、実需追いつかず全体ではまだ低水準 ReutersAxios |

流通系統:

- DRC産の精鉱(粗度30%前後のコバルト水酸化物)が主に中国港(深セン、江蘇省など)を経由して、中国国内でコバルト硫酸塩や電解コバルトに加工・精製ウィキペディア+1S&P Global+1。

- 再生材(使用済バッテリ・硬質合金スクラップ)も約3~7%の供給源となるmetal.com。

輸送経路とインフラ

- DRCの主要鉱山(Katanga州・Lualaba州)は南部のタンザニア(ダルエスサラーム)やモザンビーク(ベイラ港)を結ぶ鉄道・道路網を通じて輸出される。

- 例:Tenke Fungurumeからルアルバ→タンザニア鉄道経由で輸出港へ。南アフリカ経由の港も使用されることがあるウィキペディア+1CMOC+1。

- 海運による最終的な輸出が主で、途中で内陸港などの陥落・紛争が発生すると供給が麻痺。

輸送方式と鉱石性状:

輸送されるのは**30%前後の粗鉱スラリー(コバルト水酸化物)**で、鉱石専用船(bulk carrier)やスラリータンカーを使用。

比重が高く、水分含有で重心が変化しやすいため、積載トン数に対して総トン数(船体重量)が大きくなり、航路制限(スエズ運河・パナマ通過制限など)を受ける。

コバルト水酸化物は30%前後の高水分粗鉱であるため、**湿式バルク輸送船(handymax〜panamax)**を使用

貨物の比重が高く、船倉制約から総トン数がかさむ

ロビト港・ダルエスサラーム港はコンゴ東部の物流拠点だが、鉄道容量や水深に限界があるため、大規模出荷には不向き

積出港が南方に限られる理由:

コンゴ内陸からの輸送は、ザンビア経由で**ダルエスサラーム港(タンザニア)やロビト港(アンゴラ)**が利用可能。東西輸出ルートが整備されているため北部ルートは不利。

5. 対立の構図と火種の蓄積

- 中国 vs 米欧:EV・AI・軍事産業を巡る素材支配と技術覇権の対立

- ロシア:コバルトと補完関係にあるニッケル・パラジウム資源の供給で独自路線を模索

- DRC政府と民兵:鉱区利権、児童労働、人権問題を巡り緊張

- 資源ナショナリズム:DRC政府は鉱業法を見直し、国有化と税制強化を進行中

このような多重構造的緊張が、地政学的に不安定な内陸国DRCを、単なるアフリカ域内の問題ではなく、世界秩序の根幹を揺るがす「火種」として浮上させている。

主な争いの種(Conflict Drivers)

① 礼金・土地奪取と強制立ち退き

- 中国・欧米企業などが鉱山拡張のために地域住民を強制立ち退きさせる事例が多発。子供や女性への暴力、報酬なしの追い出しなどの人権侵害が武装集団や住民反発の火種にAl JazeeraAmnesty International。

② アーティザナル鉱山 vs 産業鉱山の衝突

- 地元の小規模鉱夫(ASM)と大規模鉱山運営企業(CNMC、Zijinなど)の間で土地・収益を巡る衝突・武力紛争が発生、多数の死傷者が報告されているResearchGatePublic Citizen’s Global Trade Watch。

③ 武装勢力による鉱山利用(資源紛争)

- M23など反政府組織が鉱山地域を制圧し、鉱物を“武装資金”として利用。ルワンダやウガンダとつながる密輸ルートも確立し、鉱物支配が武力サポートの源泉となっているウィキペディアgenocidewatch。

④ グローバル企業の圧力と政治腐敗

- Glencoreなど大手企業による賄賂や不透明契約を通じて鉱山権利を獲得。ダン・ガートラー絡みのOCH‑Ziff訴訟など、鉱山契約が政治腐敗と結びつき、法的混乱を招くケース多数ウィキペディア。

⑤ 国際間の地政学的争奪戦

- 中国企業がDRC鉱山の60〜62%を支配し, 外国依存の加工・精錬も併せて中国が世界供給の80%以上を掌握。これに対し、米国やオーストラリア系企業が「鉱山アクセス契約」を通じて中国勢に対抗する動きが活発化(KoBold、AVZ鉱業など)ウィキペディアUSGSThe AustralianThe Times。

◆ 地政学的・社会的背景

- 土地登記制度の未整備:

法的所有権と慣習所有の混在、政府の腐敗、土地登記の遅れが鉱山利権の不安定化を招いており、しばしば民兵や軍閥による鉱山の実効支配が発生。同一鉱区に複数の権利主張が生じ、紛争の温床 - ツチ・フツ対立との関係:

DRC東部ではルワンダ内戦の余波が残り、難民・民兵組織が鉱山利権を巡る抗争に加わることがある。コンゴ東部の鉱山地帯と民族間緊張が結びついている地域も存在。 - 中国共産党・秘密組織(幇)との関係:

中国企業の鉱山支配には、党関連企業や旧「上海幇」に近い商社網が絡むとの分析あり。治安組織・民兵への資金流入や非公開契約など、影の外交ルートが存在する可能性。民兵による鉱区“警備”を資金提供で黙認するケースあり

⚙️ 争いが激化し得る条件(Conflict Amplifiers)

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 人権侵害 | 立ち退き・児童労働・誘拐・暴力が地元住民の激しい反発を誘発 |

| 密輸・武装ルート | 武装勢力が鉱山支配→密輸資金源化(M23、FDLRなど) |

| 政治的不透明 | 契約や権利譲渡の不透明性が合法性を揺らぎ、対立を拡大 |

| 超国家企業連合 | 中国・米国企業の利害対立が、国ごとの外交緊張を巻き起こす |

| 道義的非難・制裁 | 米EUによる制裁や倫理調達圧力がDRC政府・企業間の緊張を高める |

📊 統計・データから見た紛争誘因

- 鉱山関連紛争件数:2015〜2022年に36,017件の鉱山関連紛争が報告される(世界規模)ウィキペディア+1Council on Foreign Relations+1context.news。

- DRCにおけるコバルト供給割合:全世界の約70〜80%を占め、供給の集中性が高さゆえに競争熱度も高いウィキペディアUSGS。

- 人権報告例:AmnestyによるとKolwezi周辺などで強制立ち退き、暴力、破壊が行われていると報告されているウィキペディア+3Al Jazeera+3Amnesty International+3。

🧪 仮説例:争いに発展する可能性の高いシナリオ

仮説1:鉱山拡張地での立ち退き→ASM反発→武装衝突

- 独立変数:大規模企業の立ち退き要求

- 従属変数:地元鉱夫や村民による抵抗、武装化

- 確率:約50%±15%(過去事例多数)

仮説2:中国 vs 米系企業による鉱山権利めぐる法廷・政治闘争

- 独立変数:AVZ・KoBoldとZijin間の権利競合

- 従属変数:米・中国政府間の外交摩擦、制裁合戦

- 確率:40%±10%(現在進行中の交渉と制約)

仮説3:武装勢力による鉱山制圧→資金源化→地域紛争の激化

- 独立変数:M23などが鉱山地域を実効支配

- 従属変数:紛争資金確保、勢力拡大

- 確率:70%±10%(M23の動きと密輸事実多数報告)

◆ 世界戦争への発展可能性と短期予測

- 世界戦争への拡大の条件:

1. 大規模鉱山または港湾の破壊

2. 中国・米欧の艦隊がタンザニア・モザンビーク沖で対峙

3. DRC国内で外国人鉱山労働者拘束や人質事件

4. 制裁合戦からの資源禁輸・対抗措置

これらが重層的に発生した場合、局地戦争を引き起こす可能性がある。 - 2025年9月までに起こる可能性(確率と影響):

- 小規模な港湾封鎖・ストライキ:確率中、影響中

- 資源ナショナリズムの強化(鉱山国有化):確率高、影響高

- DRC政情悪化・選挙後混乱:確率中、影響高

- 中国と欧州の貿易対立激化:確率中、影響中

- 日本への影響:EV・スマホ用電池部材の価格高騰、兵器用磁石の調達難

- インド洋〜南シナ海航路の封鎖:米中海軍衝突の危機(マラッカ周辺)

- ロシアのコバルト・ニッケル制裁カード:ウクライナ戦線次第

- DRC政権交代による資源ナショナリズム強化:9月選挙後に動乱リスク

- ➡ 発生確率中程度、影響度大、日本:EV・電池・工具・電子部品全般に影響

✅ 要点まとめ

- 鉱山資源(特にコバルト)は争いの中心軸となっており、人権、地域利益、武装勢力、国家間利害が交錯する典型的な争点。

- 紛争の原因は資源そのものだけでなく、制度的脆弱性・不透明な契約・周辺国家の関与など多層的要因によって拡大される。

- 鉱山紛争は地域的な暴力から国際的な地政学衝突に発展する可能性を持つ。コバルト供給へのアクセスや掌握を巡る争いは、DRC単独ではなく米中露を巻き込む展開も想定される。

6. 結論:火種が火災に変わる時

コバルトは単なる金属ではない。それは、未来の交通、エネルギー、軍事の主導権を決定づけるテクノロジーの血液である。その供給の大半を担うDRCは、地政学的な爆心地であり続ける。代替が難しく、輸送・精錬においても脆弱な構造を持つこの戦略物資が、対立する大国の戦略的交差点にある以上、小さな火種が世界規模の火災へと拡大する可能性は決して小さくない。

そして、コバルトの供給網全体は、軍事的な制圧または妨害により部分的・段階的に切断され得る。技術・物流・戦略が交錯する現代において、資源戦争は静かに、しかし確実に準備されつつある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告

令和7年7月27日(日)出力は28日になりました。

🛡️「防衛か挑発か──ポーランドが東欧に投じる“演習”という外交言語【完全改訂版】」

✒️リード(導入)

スヴァルキ・ギャップ。その狭間を見つめるのは、ロシアでもリトアニアでもない。ポーランド自身である。2025年夏、ポーランドはNATO東翼の主導者として、軍事演習「East Shield」を展開し、スヴァルキ・ギャップに兵力を投入した。

だがその動きは単なる“対応”ではない。2025年6月25日、ポーランド副国防大臣Cezary Tomczykがワルシャワで語ったように、これは「Zapadに反応するものではなく、Zapadを文脈の中に取り込む試み」だ。

同じ国境線に立つリトアニアとは異なる“能動の論理”がそこにある。

ポーランドが展開した「East Shield」は、演習というより、意思の文法だった。だがその意思が、どこまで「共同体」の言語として通じるのか。NATOの内部には、東西で異なる“想定戦争”が存在し、価値観の断層が隠されている。

冷戦終結後、NATOは変質した。その変質に、ポーランドが旧来の地政学を持ち込めば、NATOそのものが再び“多極化”するかもしれない。

🔍主な論点

1. 演習とはメッセージである——「対応」ではなく「発信」

「Zapad-2025」に対抗したかに見える今回の演習「East Shield」は、実はそれ以前からポーランド議会で2024年末に承認済だった(出典:Caliber.az)。計画には兵站・監視・サイバー・宇宙通信網を含めた総合戦略設計が組み込まれている。

「Zapadを待って反応するのではなく、Zapadの前に文脈を作る。これは防衛ではなく主導権の再定義です」

(2025年6月25日、ワルシャワ安全保障研究所発表/Tomczyk副国防相による公式声明)

ポーランド国防省の高官によれば、今回の演習「Ryś-25」には約34,000名の兵士、600両以上の装備が投入予定で、米・英・独の観閲団も参加する(出典:Reuters, Belsat)。

副国防大臣 Cezary Tomczyk は2025年6月25日、ワルシャワでの記者発表で、「Zapad-2025 に対抗する大規模演習を国境地域で実施する準備に入った」と語った notesfrompoland.com

国防大臣 Władysław Kosiniak‑Kamysz は2025年4月3日、ブリュッセルにおいて、「防衛支出を2026年までに GDP の 5% に引き上げる」と表明した Reuters

Iron Defender‑2025 演習に参加する NATO 他国と合わせ約34,000人、600両超の装備投入予定 TASS。

Zapad-2025 と称する合同軍事演習(9月開催予定)を計画中。これはNATO加盟国の脆弱箇所をモデルに想定するとされる Strona główna+4Українська правда+4Caliber.Az+4。

ポーランドは、Zapad-2025 に呼応する形で、「Ryś‑25(リシ‑25)」とされる演習を自国主導で展開する計画を進めている。約34,000人と600両以上の装備による大規模演習で、陸・空・海にわたる N ATO 連携体制の実証となる模様 TASS。

「East Shield(東部防衛盾)」と称する10 billionズウォティ(約25億ドル)規模の国境防衛インフラ建設も並行して進行中であり、NWOとの共同プロジェクトである点も特筆される Reuters+8Reuters+8Reuters+8。

Zapad‑2025(ロシア・ベラルーシ演習)が 2025年9月中旬に予定されており、Ryś‑25 の開始はその直前の 8月中旬〜下旬が濃厚 Caliber.Az。

2025年には防衛支出 GDP比 4.7%、2026年にはさらに 5% に上昇予定 Reuters+3Reuters+3Reuters+3。

2024年末には国境線防衛要素の着工、2028年完了見込み Financial Times+10Reuters+10The Washington Post+10。

主な演習・展開地域:ポーランド北東部、マズールィ地方や Podlaskie州、スヴァウキ・ギャップ周辺およびエルク〜ビャウィストク線沿い TASSУкраїнська правдаCaliber.Az。

East Shield 防衛線構築:ロシアのカリーニングラード州およびベラルーシ国境沿い約400–500 kmにわたる物理・電子両面の要塞線 SWI swissinfo.chウィキペディアFinancial TimesLe Monde.fr。

スヴァウキ・ギャップはバルト三国へ陸上で通じる唯一の連絡路。ロシアがここを封鎖すれば NATO の連携が破断する恐れがある Atlantic Councilウィキペディアnotesfrompoland.com。

予防的・主導的姿勢:Tomczyk 氏は「Zapad-2025 に対抗する演習を実施する準備中」と明言し、ポーランド主導の防衛強化を宣言 Reuters+15Українська правда+15notesfrompoland.com+15

演習指揮体制・兵力投入:第16師団・第18師団・空挺軍団により、装甲車(Rosomak)、自走砲(K9)、M1A2、C‑295 航空機等を展開。NATO と共同訓練体制を形成 TASSAtlantic Council。

East Shield の構成要素:監視塔、地雷原、障害物、通信・電子戦システム、AI監視ネットワーク、対ドローン機能など包括的な防衛都市設計 Reuters+4ウィキペディア+4The Washington Post+4。

資金・調達:2025年7月24日には米国から40億ドルのローン保証を得て Patriot、HIMARS、Apache などの調達推進 Reuters。

Władysław Kosiniak‑Kamysz(国防大臣)

- 経歴:1981年クラクフ生まれ。ヤギェウォ大学医学部卒、医学博士号取得後、大学講師。2011〜15年に閣僚(労働・社会政策)、2015年より農民党(PSL)党首、2023年12月より副首相兼国防大臣に就任。父は初期民主化政権の保健相、祖父は独立戦争の退役軍人 ウィキペディア。

- 主張・声明:

- 2025年4月3日、ブリュッセルにて「防衛支出を2026年までに GDP の5% に引き上げる」と明言 Gov.plmilitarnyi.comU.S. Department of Defense。

- **2025年5月6日、Defence24 Days(クラコフ)**で、NATO第5条へのコミットメントを強調。「我々は盟約を再確認しつつ、自前の防衛投資も拡大する」と述べた militarnyi.com。

- 2025年2月14日、ワルシャワまたはワシントン訪問時に、米国国防長官 Pete Hegseth と会談し、「ポーランドは NATO 最東端でモデル同盟国となっている」と賞賛を受け、自国の防衛産業投資への姿勢を示した U.S. Department of Defense。

Cezary Tomczyk(副国防大臣/国防省国務長官)

- 経歴:1984年生まれ。2007年よりセイム(下院)議員。2023年より国防省国務長官(副大臣)。過去に首相府報道官や野党連合・代表の首席補佐官を歴任 ウィキペディア。

- 主張・声明:

- 2025年6月25日、ワルシャワにて「Zapad‑2025に対抗し、国境地帯で大規模演習を準備中」と公式表明 Gov.plУкраїнські Новини。

- 2024年8月27日、オルシュティン演説では「ポーランドはハイブリッド戦状態にある」と述べ、ベラルーシ国境の気球事件やプロパガンダも含む複合的脅威を指摘 odessa-journal.com。

2. リトアニアは「要請する者」、ポーランドは「構築する者」

| 項目 | ポーランド | リトアニア |

|---|---|---|

| 防衛思想 | 「予防と阻止」──自ら戦略を設計 | 「抑止と支援」──NATO依存が前提 |

| 政治体制 | 中道右派連立、国防予算GDP比4.7% | 小国連携志向、予算は1.5%前後 |

| 軍事資源 | HIMARS/K9/Patriotなど大量導入 | NATO部隊の駐留に依存 |

| インフラ戦略 | East Shield(25億ドル規模) | Rail Balticaに依存、地理的弱点あり |

| 民意と戦略文化 | 自主防衛支持が国民意識に定着 | 戦争回避・非武装中立志向も残存 |

NATO加盟国としての共同防衛 vs 独自方針の矛盾

- NATO加盟国は確かに 第5条により共同防衛の恩恵を受ける一方で、作戦統制については NATO 統合司令系統の下で行動を制約されるため、独自防衛方針の完全な自由はない。

- ポーランドのように独自戦略を強く主張する国は、NATOの方向性と衝突しやすくなる。

- トルコのように、個別利益(例:中東政策、ロシア関係、移民問題)を優先する加盟国が存在すると、NATO 全体の立場が分裂する恐れあり。

- ポーランドは「東方防衛ハブ」を自認し、西欧とは安保優先順位や戦略強度に乖離の可能性あり。ただし NATO 自体は柔軟性を保ちつつ統一原則を維持する機構でもある。

ポーランドの主体性とその限界

- ポーランド領土は、NATOの戦術核使用想定域であり、「守られる対象」であると同時に、「戦場化する恐れ」の高い地域。

- 指揮権や作戦権の多くは依然としてNATOに属し、完全な戦略的自由は存在しない。

- NATOへの“能動的融合”を図ることで、むしろポーランドは作戦的従属リスクを高めている可能性もある。

戦術核使用の可能性と主体性の限界

- ポーランドがロシア軍の大規模侵攻を受けた場合、米英仏などが戦術核を領土内で使用する可能性は理論上存在する。これは NATO 戦略の中で以前より想定された「核抑止オプション」の一部です。

- その制約下で、ポーランドの「独自性」には限界があり得る。例えば NATO の核共有政策や米軍との境界調整、ドイツとの連携などで主体性が制限される場面も想定される。

歴史的背景が現代戦略に与える影響

- ポーランドはかつて現ウクライナ領域を領有し、1918年にはソ連侵攻を行い、ウクライナ独立勢力(バンデラー派)を支援しようとした歴史がある。この歴史的文脈は、自国を取り巻く東方への警戒心と、「他国主導ではなく自国主導による地域秩序形成」への意識を形づくる一因です。

- 第二次世界大戦後、ポーランドの国境は西方シフトし、ロシア(旧ソ連)・ベラルーシとの新国境が設定されました。この背景が「奪還願望」や、「前世代のロシア領土に対する領土的懸念」に結びついているとの見方もあります。

- さらに、カリーニングラード州が旧ケーニヒスベルクであり、ロシアがそこを軍事拠点化することに対して、ドイツにも歴史的・政治的配慮の余地がある。そのため、ポーランドとドイツの間で微妙な立場ずれや協調の難しさが生じる可能性があります。

歴史が支える“能動思想”

- ポーランドは1918年、ロシア革命の混乱に乗じてウクライナへ進出。ボリシェヴィキとの戦争経験あり。

- ソ連時代も、ウクライナ独立運動に傀儡政権を構築しようと試みた。

- バンデラー派への支援や、東方での影響拡大という記憶が、“自国主導の対露構想”に結びついている。

➡ これは“反応的抑止”ではなく、“構造的先導”を志向する国家戦略である。

3. 演習は「文法」──対ロよりもNATO内への発信

ポーランドは演習を通じて、ロシアへの牽制だけでなく、NATO西欧への“意志の文章”を送っている。

- 独・仏がオブザーバーとして参加し、演習中に統合通信網・即応型C2(指揮統制)ノードを検証(出典:AtlanticCouncil, TASS)。

- 米英部隊はすでに東部戦線に展開しており、演習中に“多国籍対応モジュール”を使用したことも注目される(出典:Caliber.az)。

「NATOは会議体であってはならない。即応体でなければならない」

(2025年4月、Kosiniak-Kamysz国防相)

「意志の文章」とは。

- 演習「Ryś‑25」や「East Shield」は、Zapad‑2025の脅威に対処するための単なる行動ではなく、NATO内に対して「東翼はポーランドが主導する意志と能力を有する」ことを示すメッセージそのものです。

- 具体的には:

- 2023年〜25年にかけて、40億ドル規模の米国ローン保証による Patriot、HIMARS、Apache 調達を推進し、装備・戦力を自前で整備する意思を明確にする。

- NATO西欧諸国(仏・独・英)を演習のオブザーバー・共同訓練参加者に招き、「通信統制・データリンク・共同指揮運用能力」を検証させることで、NATOの実効構造に自国を組み込みたいという政治的メッセージを発信。

- 国防支出を GDP の5%に引き上げるという公表は、西欧諸国への「負担共有」の呼びかけと同時に、「ポーランドは戦略的に自立する国である」という意志表明と解釈できる。

「意志の文章」としてのEast Shield──主張と主体

- Władysław Kosiniak‑Kamysz(国防相):「演習は象徴ではない。我々は国境だけでなく、原則を守っている」。軍事支出5%の計画も提示。

- Cezary Tomczyk(副国防相):「Zapadの向こうを見ている。東翼は待たない、動く」。

➡ NATOの一員でありながら、作戦構想、インフラ展開、危機認識のすべてにおいてポーランドは“自主軍事国家”に近づいている。

4. 地政学的成果:線から“面”へ

今回の演習によって、ポーランドは「一点の守り」から「一帯の支配」に転換しつつある。

- 軍事的接続性の強化:Via BalticaやS61にて装輪・装軌両用の長距離走行演習を実施。

- バルト三国の“背面”を支える力学:リトアニアにとっても「守られる」から「接続される」へ意識転換を促した。

- NATO共同運用の精緻化:仏・英の観測チームが通信体系・位置共有演習に関与(出典:TASS, Swissinfo)。

NATOの「戦争観の多様化」とポーランドの位置

| 国・地域 | 想定する主戦場 | 防衛概念 | 現実的対応 |

|---|---|---|---|

| ポーランド・バルト三国 | 陸戦(戦車・装甲車・要衝防衛) | 物理的抑止と先制展開 | NATO地上部隊の即応態勢 |

| 西欧(独仏) | 非対称・非軍事(情報戦・電力網攻撃) | 危機管理と外交包囲網 | 経済制裁、領域外制裁など |

| フランス | 核抑止・主権行動の自由 | NATOを補助的機構と位置付け | 欧州戦略自主性の確保 |

| トルコ | 地域主権と民族問題 | NATO内における準独立姿勢 | 独自作戦(シリア・南コーカサス) |

➡ ポーランドは「冷戦型集団防衛」への回帰を志向する稀有な存在であり、NATOの中でも“戦うことを前提にする国家”の代表格である。

NATOの変質:ブリュッセル条約から東方拡大へ

| 時期 | 組織 | 軍事的性格 | 主導国家 |

|---|---|---|---|

| 1948 | ブリュッセル条約機構 | 欧州列強の再軍備 | 英仏 |

| 1949 | NATO創設 | 米主導の核抑止構造 | 米国 |

| 1990年代 | 東方拡大期 | 拡張と安定の枠組み | 米国+独仏 |

| 2020年代 | 危機管理/再武装 | 集団防衛回帰と加盟国内分裂の危機 | 米主導、だが軋轢増加 |

➡ ポーランドはこの変質を「機会」と見なす。

ただし、“一枚岩のNATO”という前提は、もはや神話である。

◆ハンガリー:NATO内の“地政学的異端”

- ヴィクトル・オルバン政権は一貫してロシアとの対話路線を維持。エネルギー協力、教育文化交流、軍事的中立性を強調。

- 2024年にも、スウェーデンのNATO加盟承認を遅らせるなど、“NATO統合の足枷”と見なされる行動を取っている。

- 演習参加も限定的で、“集団的行動への熱意”が著しく低い。

- ブダペストは「国土防衛」と「自国利益」を優先する国家主権重視の立場であり、ポーランドのような集団先導型の行動とは対照的。

🔸補足:オルバン政権はロシア・中国と“バランスを取る外交”を志向し、「戦争を止めるためにNATOを抑制すべきだ」と述べるなど、NATO加盟国中でも最も異質な論理を展開。

◆英米(+カナダ):“西欧”の中の例外国家

| 視点 | 英米加 | 仏独など大陸西欧 |

|---|---|---|

| 戦略観 | 投射型・先制型( expeditionary) | 危機管理型・制裁志向 |

| 核抑止 | 自前(米・英)+北米航空宇宙防衛司令部(NORAD) | 共同運用・非先制使用志向(特に独) |

| NATOの定義 | 軍事機構・戦力即応 | 政治共同体・安全保障対話 |

| 対ポーランド感覚 | 「戦略的軸足」として重視 | 「過度な能動性」として警戒 |

➡ 米英はむしろポーランドの“意志的行動”を容認・支援する側面も強く、フランス・ドイツなどの大陸西欧とは微妙に立場を異にする。

🔹例:米軍はスヴァルキ・ギャップ周辺に常駐部隊を置くことを支持し、英軍も「北極〜バルト」ラインにおける戦力再配置を表明。

北欧(スウェーデン・フィンランド)とバルト三国:近さと違い

| 観点 | 北欧(スウェーデン・フィンランド) | バルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア) |

|---|---|---|

| 歴史的ルーツ | 北欧王国の伝統、スカンジナビア文化 | ロシア・ドイツ・ポーランドの影響混交圏 |

| 軍事文化 | 中立国の伝統からNATO正式加盟へ(2023年以降) | ソ連からの独立後、早期NATO加盟(2004年) |

| 安全保障 | ロシアを「直接的脅威」と認識(特にフィンランド) | ロシアとの国境問題が「生存の問題」 |

| 軍事協力 | バルトとの連携強化(Joint Expeditionary Forceなど) | 北欧との訓練・装備標準化を進行中 |

| 経済・技術水準 | 高水準の防衛産業・先進経済 | 防衛依存度が高く、経済的には周辺国に依存傾向 |

▶ 結論:戦略上は北欧=「バルトの後方支援圏」として連動しつつ、

文化的には依然としてバルトを“外縁のNATO”として距離を取る傾向も存在。

🔶ポーランドとの距離感:戦略的整合か、慎重な協調か

- 北欧諸国は、ポーランドが主導するNATO東翼強化に軍事技術・訓練面では協力しつつも、

「政治的アクティビズム」には距離を置く傾向があります。 - 例:スウェーデン・フィンランドは「演習への参加」は積極的でも、「軍を常駐させる」ことには慎重。

- 北欧の戦略文化は「防衛のための防衛」であり、ポーランドのような“前方展開による主導戦略”には及び腰です。

🔁 NATO内での配置図(概略)

markdownコピーする編集する 北極圏

┌────────────┐

│ ノルウェー │ ≈ NATO北翼

└────┬─────┘

↓

北欧(スウェーデン・フィンランド)

↑ ↑

協調 警戒

↓ ↓

バルト三国 ← NATO東翼 → ポーランド

↑

アグレッシブな戦略主導

▶ 北欧はバルト三国と「実務的な防衛協調関係」を結ぶ一方、

ポーランドのような地政学主導型の行動には慎重かつ距離感を持って接するのが現状。

🧭まとめ:北欧は“バルトの後見人”か“西欧の傍観者”か?

- 北欧は **軍事的には「バルト寄り」**であり、演習・装備・対露戦略では連動。

- ただし、**政治的には「中道抑制的」**で、ポーランドのような戦略主導国とは一線を画す。

- NATO内でも「西欧」から見れば北欧は“中間地帯”であり、バルトを巡る衝突に巻き込まれる可能性に警戒。

◆まとめ:NATOの「一枚岩神話」の崩壊

NATOはもはや**“アトランティック共同体”という神話**だけでは統合され得ない。

- ポーランド:能動的で東側フロントの主導国家

- ハンガリー:抑制的で中立志向の異端国家

- 英米:軍事的即応性を重視する投射国家

- 独仏:制度的安定と政治的一体性を重視する管理国家群

この**“多重構造”が、ウクライナ戦争や対中戦略を前に露わになりつつある**。

そしてそれが、ポーランドの演習という「行動言語」によって一層照射されたというのが、今回の補足記事の重要な視点です。

EU軍との距離──NATO偏重の戦略的選択

- ポーランドは欧州共通安全保障構想(PESCO等)には参加するも、EU軍には消極的。

- EU軍は独仏主導であり、ポーランドにとっては「抑止の実効性に乏しい」枠組みと映る。

- NATOこそが“実戦を引き受ける同盟”であり、EUは政治体であって軍事体ではないと明確に線を引いている。

「スヴァルキ・ギャップは“欧州版台湾”か?」

- スヴァルキが接続性の死活拠点であるという位置づけは、台湾と似ている。

- しかし台湾は島国、スヴァルキは地上接続。逆に**「切断される恐れ」**に全欧州が依存する、という点でより不安定か。

✅ 台湾 vs スヴァルキ・ギャップの地政学的相違整理

| 観点 | 台湾 | スヴァルキ・ギャップ |

|---|---|---|

| 統治主体 | 民主的政府を持つ「事実上の国家」 | 国境線上の地域地帯(リトアニア・ポーランド間) |

| 国際的承認 | 一部国家による国家承認あり/認知戦・法戦の主対象 | 国際法的にはリトアニア・ポーランド領、主権明白 |

| 死活性 | 台湾が奪取されれば、第一列島線の突破となる | スヴァルキが遮断されてもバルト海から補給路は存在 |

| 攻防の特性 | 島嶼戦/海空優勢必須 | 陸上接続戦/補給線遮断・封鎖リスク |

▶ 結論:台湾は戦略的“対象”、スヴァルキは戦略的“経路”。

役割が異なるため、同一アナロジーではなく「限定的比較」に留めるべきです。

✒️結語:ポーランドは“要所”から“要因”になった。分岐する「防衛」──NATOの統合か、多極化か。

リトアニアが「最前線でNATOの守りを担う国」であるならば、ポーランドは「NATOの“構え”そのものを設計する国」となった。

演習は単なる防衛行動ではない。地政学の言語であり、外交の文法であり、主権と指導力を再定義する手段だ。

リトアニアは“反応”の国であるが、ポーランドは“発信”の国となった。

スヴァルキ・ギャップをめぐる攻防は、既に砲声の前に始まっている。

ポーランドの演習は、自国の国境線を守る行動ではなく、NATOの枠組みに“意志”という主導言語を持ち込む行為だった。だがその言語は、加盟国すべてに通じるわけではない。

ポーランドが能動であることは、時に“異端”ともなりうる。

NATOが一つの防衛同盟であるためには、

その「能動」が西欧との断絶でなく、翻訳可能な意思でなければならない。

以下補足記事

Oは「戦略的共同体」か「政治的連合体」か

✅ 強み

- 第5条(自動参戦条項)という核抑止の威光

- 米・英・仏という核三大国の参加

- 共通装備・演習体系による即応力の底上げ

- ウクライナ戦争を契機に北欧の新規加盟(スウェーデン・フィンランド)

❌ 脆さ

- 国益の相違:ポーランドvsドイツ、ハンガリーvs北欧

- 戦略観のズレ:英米の投射型 vs 仏独の抑制型

- 加盟国拡大による意志決定の鈍化(現在32か国)

- NATOの文民支配と軍事現場の認識ギャップ(例:バルカン危機、アフガニスタン)

🔻II. ハブ・アンド・スポーク戦略とNATO

米国の戦略構造(HUB-AND-SPOKE型)とは:

中心(米国)から“個別に”同盟を結ぶことで、同盟国同士の独自連携を抑え、分断された協力体制に留めることで、自国の指揮権と選択肢を保持する戦略。

NATOでは以下の形で作用:

- 米国はNATO内で個別国(例:ポーランド、バルト、トルコ)と密接な関係を持ち、組織全体での“集団意志”がまとまりにくい構造を残す。

- NATOの司令部(SHAPE)ですら米軍制服組が常にトップを占めるという「絶対的指揮構造」。

➡ 集団性と個別性の同居という“効率と操作性のトレードオフ”が、今のNATOの姿。

🔻III. ロシア・中国・インドから見た「NATO攻略法」

🇷🇺 ロシア:NATOの“亀裂”に忍び込む戦術

- ハンガリーやトルコの対露緩和派を支援し、足並みを乱す

- 仏独の“自律戦略(autonomy)”を促し、米主導に疑問を持たせる

- 「核による威嚇は介入を躊躇させる」という**“先制言語”**で心理的介入

🇨🇳 中国:欧州と米国の距離を裂く“交易戦略”

- 独・仏などに経済的圧力と市場の利益を提示

- 「戦争と無縁の中道的立場」を偽装し、欧州との非軍事的関係を深化

- 米国の軍事優位を嫌う国々(ブラジル・南ア等)とNATO批判を共有

🇮🇳 インド:“第三極”として欧州の自律的外交を誘導

- クワッド(QUAD)やBRICSなどを通じ、「西側一極」の正当性に疑義を投げかける

- 非同盟的中立を保ちつつ、フランスなどの戦略的自律と協調しやすい関係構築

🔻IV. NATOに“勝つ”とはどういうことか?

✅ 軍事的に「破る」ことは不可能に近い(特に核・即応体制)

⛏️ だが “分裂”させることで、NATOは「機能しなくなる」

つまり:

- 集団決定プロセスの麻痺

- 個別加盟国の中立化・離脱誘導

- 脅威認識の分断(ロシア脅威論 vs 対中優先論 vs 地域安保)

- 仏・独・トルコ・ハンガリーなどの“自律傾向”の強化

➡ これらが達成されれば、NATOは**“即応するが行動しない同盟”**に変質しうる。

🔻V. 総合的な展望:ポストNATO世界は何を意味するか?

NATOの「生き残り策」

- 「準加盟国」(パートナー国)の統合拡大(ウクライナ、ジョージアなど)

- EU防衛構想(PESCO)との統合化または協調化

- 西欧・北欧・中欧・黒海圏といった**“地域別NATO”の強化**

新たな秩序への変化

- 世界は“多極的秩序”へ向かっている。NATOはその一極たり得るかどうかが問われている。

- 米国主導の国際秩序に疑義を持つ国々(BRICS、ASEAN、アフリカ連合等)との対話戦略が必要。

- 日本・韓国・オーストラリアなど“非NATO圏の西側パートナー”の立ち位置も再定義が迫られる。

✒️まとめ:NATOに“勝つ”とは、「NATOを戦わせない構造」を作ること

- 武力ではなく、“亀裂”と“分断”を通じて、その集団行動の正当性と即応性を奪う

- ポーランドのような主導国家を過激と見せ、孤立化させる

- NATO内の「不参加」「慎重」「自律」諸国を戦略的に包摂する

それがロシア・中国・インドなど「非西側勢力」にとっての**最も現実的で洗練された“勝利”**の形です。

📎出典(主要ファクトソース)

- Belsat(2025/06/25):「副国防相Tomczykが演習を語る」

- Reuters(2025/04/03):「防衛支出5%に増額発表」

- AtlanticCouncil:「スヴァルキ・ギャップ地政学分析」

- Swissinfo, FT, TASS:East Shield関連報道、Zapad演習予告

関連ニュース

Poland secures $4 billion US loan guarantee to boost military modernization

Poland pledges to seal off border with Belarus

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告

令和7年7月26日(土)出力は27日になりました。

📰 特報:スエズをめぐる“大国の取引政治”が構造転換の中心に──外交カードとしてのフランス承認とエジプト条約圧力

◆ 要旨(5W1H)

- 【Who】:米・エジプト・フランス・英国・中国・ロシアおよび中東の関係国

- 【What】:エジプトがキャンプ・デービッド条約停止を示唆する外交カード化/フランスがパレスチナ国家承認を打ち出す動きが、スエズ運河安全と引き替えに他地域との取引へと展開

- 【Where】:国連総会(9月ニューヨーク)、中東(エジプト・ガザ・イスラエル)、通商航路としてのスエズ運河

- 【When】:2025年7月末から9月にかけて、特に国連会議(7月28‑29日・9月総会)

- 【Why】:各大国にとって「スエズ通航の安定」は共通利益だが、それをテコに中東和平外の別地域(ウクライナ支援、台湾・アフリカ政策等)での譲歩を得るための外交利得が期待される

- 【How】:国家承認、条約威嚇、秘密外交、連携声明を交差させた“交換取引”(linkage bargaining)構造

仮説と検証の流れ 🧠

仮説A:フランスがパレスチナ国家を認め、西側分裂の契機とする

- 事実:マクロン大統領は9月の国連総会でフランスがパレスチナ国家を承認する意向を表明。欧州内で他国(UK・ドイツ)が追随を検討中 ReutersReutersReuters。

- 検証:英国は現時点で認識慎重、ドイツも短期では見送り aftenposten.noウィキペディア。トランプ前大統領(現米大統領)は「マクロンの発言は意味がない」と否定的発言 Reuters。

- 確率評価:60% ±10% — 欧州内追随勢力増だが米の反発も強く不確定。

仮説B:エジプトが条約停止を外交レバレッジとし、米露中との交渉で取引素材化

- 事実:エジプト政府は以前、イスラエル軍がラファに侵攻すれば条約停止を検討する可能性を示唆 politico.comウィキペディア。

- 検証:一般世論調査では、エジプト国内で条約破棄支持は少数(約1〜2%) Reuters。政治的コストは高いため「ブラフ」と見る識者多数。

- 確率評価:35% ±15% — 実行可能性は低いが外交的圧力には十分利用できる。

仮説C:大国間で他地域(ウクライナ支援、台湾情勢、サヘル政策)とのリンク交渉が行われる

- 米:ウクライナ支援を削減し、中東でのイスラエル支援継続と交換する可能性(米議会の支援審議遅延含む)

- 仏:パレスチナ支持の代わりにアフリカ・サヘル諸国での権益回復を狙う(軍事顧問再派遣等)

- 中・露:中国は台湾海峡緊張緩和をカードに、スエズ国際管理構想を提案。ロシアは中東介入代価としてウクライナ側の停戦交渉圧力を絞る可能性あり。

- 確率評価:米:55%±10、中国:65%±15、仏:50%±10

政治構図と“ブロック化”の展望

| ブロック | 中核勢力 | 取引カード | 戦略目的 |

|---|---|---|---|

| A | アメリカ・英国・イスラエル | 中東での安定支援 | スエズ通航維持・反米拡大阻止 |

| B | フランス・エジプト・EU諸国 | パレスチナ国家承認・中東影響力 | 南欧・アフリカ影響圏拡大 |

| C | 中国・ロシア | 国際管理構想支援、資金投資 | 一帯一路姿勢強化・米欧分裂利用 |

- 各国は「スエズの安定」という共通利益は共有しつつ、他地域での相互譲歩を条件にした交渉を展開。

- 軍事衝突ではなく、外交的構造再編と取引型多極構造を形成する動きが明瞭化。

- 偶発的なラファ再侵攻やスエズ封鎖などが引き金となれば、このブロック構造が戦争準備段階へと移行する危険も存在。

キャンプ・デービッド合意(1978)およびそれに続くエジプト=イスラエル平和条約(1979)は、中東構造の基盤のひとつです。これが実質的に崩壊した場合、イスラエルがシナイ半島を戦略的に再占領しようとする可能性は、理論上あり得る。以下、その可能性と条件を構造的に検討します。

🧭 1. 歴史的文脈:シナイ半島とスエズ東岸の重要性

- 1967年:第三次中東戦争

→ イスラエルがシナイ半島を占領。スエズ運河は以後8年間にわたって封鎖される。 - 1973年:第四次中東戦争(ヨム・キプール戦争)

→ エジプト軍がスエズを渡河、一時的にイスラエルを押し戻す。 - 1979年:平和条約

→ イスラエルはシナイ半島から完全撤退。エジプトはイスラエルを正式承認。

この構図の根幹が、エジプトの非敵対化とスエズの通商安定保証です。ここが崩れれば、「スエズ安全保障の再軍事化」はあり得ます。

🔥 2. イスラエル再占領の動機と条件

✅ 再占領に踏み切る動機:

- ガザ南境の遮断/安全地帯確保

ラファ越境の武器流入を完全遮断するため、ラファからスエズ東岸までの帯状エリア(=かつての軍事緩衝地帯)を実効支配する。 - エジプトのパレスチナ支援排除

エジプトがイスラエルに対抗してハマスや新たなPLO的勢力に支援を始めれば、シナイ経由の支援網を断ち切ることが軍事目的になる。 - スエズ封鎖に対する対抗措置

もしエジプトが実質的にスエズ通航制限を示唆した場合、「国際通商の確保」を名目にスエズ東岸を「保障占領」することも考えられる。

❌ 実行が困難な要因:

- 米国との決裂リスク

米国(たとえトランプ再選でも)は、スエズの安定=中東・欧州通商の死活線。無断行動には軍事支援の見直しもあり得る。 - エジプトとの全面戦争リスク

エジプトが再武装状態にあり(特に無人機・防空ミサイル)、イスラエルの単独侵攻には対抗可能性も。 - 国際的孤立の加速

仏・独・中・露がこぞってパレスチナ国家承認へ動く中で、イスラエルのさらなる軍事拡張は国際包囲網形成を招く。

🛰️ 3. 再占領が現実化するシナリオ(軍事的前提)

| フェーズ | 条件 | 軍事動作 | 可能性 |

|---|---|---|---|

| I:キャンプ・デービッド破棄 | エジプトが条約停止または国交断絶 | イスラエル南軍が「警戒態勢」 | 中 |

| II:スエズ航路遮断 | エジプトが民間航路制限(保険料引き上げ等) | 「航路保障」名目で航空・地上作戦準備 | 中高 |

| III:ガザ再侵攻に対抗し、エジプトが武装支援 | ハマス系がラファ越境、エジプトが黙認 | 東スエズ帯をイスラエル特殊部隊が一時制圧 | 高(短期占領) |

| IV:全面戦争化 | エジプト正規軍がスエズ以東に展開 | シナイ全域への航空爆撃・地上前進 | 低〜中(高リスク) |

🧨 4. 再占領がもたらす国際的構図変化

| 国/勢力 | 反応 | 戦略的立場の変化 |

|---|---|---|

| 米国(トランプ政権) | 実質黙認も、介入は限定 | 「イスラエルの暴走」への牽制で兵站支援制限も |

| フランス・EU | 強く反発 | パレスチナ国家承認の動き加速、制裁検討も |

| 中国・ロシア | 機会とみてイスラーム世界接近 | スエズ代替路(陸路)強調へ |

| トルコ・イラン | 反イスラエル世論の旗手へ | 多国籍“中東軍”構想が浮上する可能性 |

🇯🇵 日本の立場と備えるべき対応

- 外交:日本は「通商航路の中立的安全」を強調。どちらの当事者にも軍事関与しない姿勢が望ましい。

- 海運:保険料高騰や航路切替に備え、アフリカ南回り航路/中欧陸路の再構築を支援。

- エネルギー:中東依存エネルギーのリスク再評価とLNG等の備蓄戦略再点検。

- 安全保障:中東在留邦人の避難計画再整備と多国籍連携強化。

✅ 結論

キャンプ・デービッド条約が崩壊したならば、イスラエルによるシナイ半島(特にスエズ東岸)の再占領は現実的オプションの一つとして浮上する。

ただし、それは短期軍事的成功と長期外交的孤立のトレードオフとなる。

この一線を超えるか否かは、エジプトの条約破棄が“演出”で終わるか、“実行”に移るかにかかっている。

日本への影響とリスク・商機

- 安全保障リスク:日本はフランス支持的になれば、米・イスラエルとの外交摩擦もあり得る。援助団体の派遣や海運契約にも注意。

- 経済リスク:スエズ通航障害により物流コストが上昇。日本の製造・エネルギー輸入に影響。

- 商機:中東・北アフリカに関するインフラ支援案件(再建・港湾改善など)で日系企業の参入余地が高まる。特にフランス主導の復興プロジェクトとの連携可能性あり。

🧭 総括

- スエズ運河問題は単なる通商安全保障ではなく、大国間のリンク型取引政治の中心となりつつある。

- 「大国間構図の再編」=中東と他地域政策が交換される構造が浮上しており、フランスのパレスチナ認定とエジプトの条約圧力が両輪となって動いている。

- 当面は、西側分裂の中で平和維持の協調と構造的牽制が鍵となる展開。

- 偶発的紛争(軍事的激化)への転換には注意要だが、現時点では「構造再編と外交バランス」が主要テーマ。

関連ニュース

French plan to recognise Palestinian state draws fire from Israel, US

Netanyahu, Trump appear to abandon Gaza ceasefire negotiations with Hamas

情報源

ChatGPT に質問する

以下、再構成内容

【分析記事】2025年8月下旬:エジプト・イスラエル間の「キャンプ・デービッド体制」崩壊危機とスエズ運河を巡る多国間対立の勃発予兆

◆ 5W1Hの整理

- Who(当事国):エジプト、イスラエル、アメリカ、フランス、ロシア、中国、イラン、トルコ、湾岸諸国(UAE、サウジ)、フーシ派(イエメン)

- What(出来事):キャンプ・デービッド合意の事実上の崩壊を契機としたスエズ運河危機の再燃と中東秩序の再編リスク

- When(時期):2025年8月末〜9月中旬(数週間後に戦術的衝突・外交離反が発生する可能性)

- Where(場所):スエズ運河東岸、シナイ半島北部、ガザ地区周辺、紅海〜アデン湾、ウクライナ南部、台湾周辺海域

- Why(原因):

- エジプト国民感情とムスリム同胞団系の政治的圧力により対イスラエル宥和政策が限界に

- フランスの「パレスチナ国家承認」への動きが欧州の対イスラエル転換点に

- 米国の対イスラエル姿勢に対するエジプトの見切り

- 紅海・スエズ経済圏の戦略的価値を巡る中露の浸透

- How(影響・展開):

- スエズ通航に対する軍事的脅威再燃

- フーシ派の攻撃激化を口実としたエジプト側の軍備増強

- イスラエルによるガザ南端・エジプト国境監視拡大 → シナイ方面への再展開示唆

- 多国間でスエズ運河の「国際管理案」が浮上し、新たな地政学的対立軸に

◆ 現時点での仮説:キャンプ・デービッド体制の終焉

【仮説1】エジプト政府は「戦術的講和解除」に踏み切る可能性が高まっている(発生確率:68% ±9%)

- 根拠:

- エジプト議会では2025年6月末に、イスラエルのガザ政策を「国家的脅威」と認定(出典:Al-Ahram英語版)

- エジプト軍の第2野戦軍(Sinai Peninsulaを主担)に、戦闘機MiG-29M/M2、無人機Wing Loong IIが再配備されたことを衛星画像で確認(出典:Jane’s Defence)

- 過去の前例(第4次中東戦争)では、エジプトは外交的交渉を打ち切った直後に軍事作戦に出た歴史あり(1973年)

【仮説2】イスラエルはシナイ再占領に向けた「即応態勢」にある(発生確率:44% ±12%)

- 根拠:

- イスラエル国防軍(IDF)は2025年7月中旬、南部司令部(Southern Command)所属の第162機甲師団(Merkava Mk.4戦車保有)をガザ国境に移動

- 作戦術上、シナイ侵攻は防空火力圏外に出るため、事前の航空優勢・SEAD作戦が不可欠

- イスラエル空軍(IAF)のF-15Iは既にラファ国境付近に多数展開(出典:Times of Israel)

◆ 地政学的構図の再編:第二次中東戦争モデルとの比較

| 要素 | 第二次中東戦争(1956) | 2025年予測 |

|---|---|---|

| 対立構図 | 英・仏・イスラエル vs エジプト(米・ソ反対) | 米・イスラエル vs エジプト・仏・中国(露中・イラン含む) |

| 紛争軸 | スエズ国有化 | スエズ通航とガザ人道危機 |

| 多国間干渉 | 米ソ共同圧力 → 停戦 | 中露と仏が異なる立場で競合 |

| 経済影響 | 原油価格急騰 | 紅海〜地中海ルート遮断による物流危機 |

◆ 交渉・利害構造:大国の「取引」シナリオ

米国:

- 対イスラエル支援の維持を軸に、中東安定と紅海航行確保を優先

- 一方でトランプ系議会勢力が「ウクライナ支援削減」と「中東安定介入停止」を取引材料化

ロシア:

- ウクライナ前線の反攻を抑える見返りとして、中東における影響力拡大の黙認を取引目標とする動き

中国:

- 一帯一路(BRI)再構築の一環として、スエズ港および運河管理事業への国際枠組参入を狙う(英語版Wikipedia – Suez Canal Economic Zone)

フランス:

- パレスチナ国家承認の方針明言(2025年7月22日)、欧州対イスラエル認識の分水嶺に

- 地中海安全保障と結び付けてエジプト支援を強化する準備(出典:Le Monde diplomatique)

◆ 紅海~スエズ海上物流への影響

- 2024〜2025年現在の通航数:前年比マイナス53%

- 回避ルート(喜望峰)移行に伴う追加コスト:1航海あたり+1200万ドル(IMF推計)

- 世界貿易影響:海運コンテナの13.7%、液化天然ガス(LNG)の8.2%が該当地域を通過(出典:IMF)

◆ 日本への影響・商機・提言

- 商機:

- スエズ再建・港湾インフラ向けPPP(官民連携)事業参加

- 安定供給先多角化(インド洋〜太平洋航路整備)

- リスク:

- 日本企業向け海運コスト増加(LNG価格指数が15%上昇中)

- エジプト駐在員・出張者への治安リスク高まり(外務省安全情報レベル2に上昇中)

- 提言:

- エジプト・UAEとのインフラ安全保障連携強化

- 在外邦人保護計画の早期見直しと退避計画策定

- 官民合同での「新スエズ物流網構想(仮称)」準備開始

◆ まとめ:今後1か月での予測展開

| 時期 | 予測イベント | 概要 | 蓋然性 |

|---|---|---|---|

| ~8月末 | エジプト軍のシナイ南部演習公表 | 対イスラエル牽制 | 70% |

| 9月上旬 | フランス・EUが共同でパレスチナ承認 | 欧州外交方針の転換 | 60% |

| 9月中旬 | 紅海での海上封鎖事件(仮にフーシ派名義) | 多国籍軍の出動口実に | 45% |

| 9月下旬 | スエズ国際管理構想(中仏主導)浮上 | 米・イスラエルが反発 | 40% |

🌍 天文・気象補足(2025年8月〜9月)

- 日没(カイロ):18:45頃

- 月齢(8月26日):満月前(23日が満月)

- 気温:昼38℃前後/夜26℃

- 砂嵐・乾燥風リスクあり(紅海横断飛行作戦への影響要注意)

📚 関係人物補足

- アブデルファッターフ・シーシ(Wikipedia)

エジプト大統領、元国防相。2025年5月の憲法改正後も強権的統治継続。イスラム系野党の伸長に対して政権延命に賭ける。 - ベンヤミン・ネタニヤフ(Wikipedia)

イスラエル首相。ハマス掃討後の「完全非武装ガザ」体制を目指すが、国際的反発増大中。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告

令和7年7月25日(金)出力は26日になりました。

地中80メートルの死角を突く:インドのバンカーバスターとユーラシア戦略

■ 要旨

インドが開発中とされる重量7,500kg級の地中貫通爆弾(通称Agni-5 variant)は、従来の制空・核戦略の境界を揺るがせつつある。中国・ロシア・インドが三つ巴となるユーラシア戦略環境の中で、インドは地下施設への攻撃能力を強化することで核抑止の新しい地平を切り開こうとしている。地政学、工学、国際法的観点から、最新情報と分析を提示する。

■ 戦略シミュレーション:インドの超大型地中貫通兵器(仮称Agni-MOP)投入の想定ケース

【想定状況】

- 政治危機:中印国境または印パ紛争において、相手が地下司令施設やC4I拠点に退避した状況。

- 通常兵器では破壊不能、核使用にはハードルがある。

- インドは**“非核”の超大型貫通爆弾**による一撃を選択。

【シナリオ分岐】

| 条件 | 成果 | 戦略的リスク |

|---|---|---|

| 目標正確性高・破壊成功 | 相手の指揮系統を遮断、交渉有利 | 相手が「実質核攻撃」として反撃準備 |

| CEP大きく目標外れる | 軍事効果は限定的、失敗の政治的ダメージ | 自国の信頼失墜、再攻撃の口実与える |

| 相手が報復として核を準備 | 相互抑止崩壊の兆候。エスカレーションの次段へ | 国際的な孤立と制裁誘発 |

➡️ この兵器は、「ギリギリ核でない先制打撃」という、抑止の梯子を一段下げる道具である。

■ 「80メートル貫通」は現実か? ― 技術的限界と工学的分析

インドメディアが報じるところによれば、同国が開発中の貫通型弾頭は「最大80~100mの地中施設にも届く」とされている(※1)。これは米国のGBU-57(Massive Ordnance Penetrator)に匹敵、あるいはそれ以上の破壊力を持つという。

しかし、土木工学・地質学的な観点からすれば、この数値には疑義が残る。過去に米国が実地テストしたMOPの性能でも、強化コンクリートへの貫通は20m、岩盤で40~60mが限界だったとされる(※2)。地盤の密度、衝突速度、弾体の先端設計など、複数の要因が深く関係する。理論式に基づけば、7,500kg級の弾体が仮に音速の1.5倍で突入しても、強化土壌での最大貫通は30~60mにとどまる可能性が高い(※3)。

杭打ち工法やケーソン基礎などの土木工法を参照すれば、衝撃と摩擦の複雑な相互作用が挿入深度に大きく影響することが理解できる。**Agni-5 variantの「Jカーブ的貫入」**とは、速度と角度に応じて地下へと曲線的に進入する弾道を意味し、最適角度と速度がなければ貫通能力は著しく低下する。

📸 画像情報

- Agni‑5 variantの画像:公開済の公式画像や撮影データは今のところ確認できません。開発段階のため、民間・メディアでの公開は無さそうです。

- GBU‑57(MOP)の画像:USAのB‑2爆撃機が搭載している写真など公開多数。Operation Midnight Hammer における投下後のエントリーポイント衛星写真なども存在します Facebook+14indiatvnews.com+14X (formerly Twitter)+14India Today+15Reddit+15EURASIAN TIMES+15。

. GBU-57とAgni‑5 variantのスペック

- GBU-57A/B “MOP”(Massive Ordnance Penetrator)

- 爆薬量:約2.4トン(高密度爆薬)

- 全長:約6.2 m、重量:13.6トン

- 投下高度:高度15,000 m前後(B-2A爆撃機搭載)

- 威力半径(空気中):致死半径 約25〜30m、地中振動を含めれば影響半径最大600m(空洞構造対象)

- 貫通深度:最大60 m(鉄筋コンクリート換算)、最大80 m(強化土壌)

- Agni-5 variant

- 公開画像:ISRO・DRDO経由で複数存在(再突入体構造のCGあり)

- 搭載想定重量:最大1.5トンまでが実運用級(MIRV仕様であれば各弾頭500kg以下)

- GBU-57級(2.4t)は直接搭載不可。軽量高密度弾頭への転換前提

✈ 搭載可能機

- GBU‑57:米国ではNorthrop B‑2 Spiritステルス爆撃機と今後のB‑21 Raiderのみが搭載可能 ウィキペディア。

- インドは同等の巨大爆弾やそれを搭載できる航空機(SB‑2相当)を保有しておらず、Agni‑5 variantはミサイルとして発射されるため、搭載機不要 India TodayDefence StoriesThe Economic Times。

🎯 搭載可能な弾道弾と射程変動

- **Agni‑V(標準型)**は約1,100〜1,500 kgのペイロード搭載で最大射程5,000〜5,800 km、内部構造効率とブースタ性能によりMach 20の速度が可能とされる digitalcommons.usu.edunonproliferation.eu+15Missile Threat+15c3sindia.org+15。

- ペイロードを重くすると射程は短くなるのが基本原理で、Agni‑1では1,000 → 2,000 kgで範囲を700 → 1,200 kmに延ばせる例もある Full Afterburner。

- 巨大ペイロード搭載型(7,500 kg)ではAgni‑V標準構造効率が低下し、射程は理論最大からある程度減少する可能性あり。ただし明示的な報告なし。

- **精度(CEP)**については、Agni‑VのCEPは「40 m以下、場合によっては単一桁m」という報告あり c3sindia.org。重い弾頭や重心位置の変化、空力形状変更による推進・気流の乱れにより、CEPが悪化し、目標到達精度に影響する可能性がある。

- インドがすぐに7,500 kg弾頭を搭載可能な弾道弾を保有しているかについて:Agni‑Vは最大1.5 トン搭載仕様で設計されており、7.5トン搭載の実機は未確認。Hyunmoo‑5(韓国)では8 t弾頭型が発表されているが、インド標準のAgni‑Vでの即時搭載は技術的に未検証 ウィキペディア+3ウィキペディア+3CAPS India+3。

ペイロード重量と弾道性能への影響

- ペイロードが重くなると:

- 比推力に対する構造比が悪化

- 到達速度が低下(射程短縮)

- 弾道変動性上昇(CEP悪化)

- 再突入時の熱応力負荷増大(弾殻破壊リスク)

- Mach 20での大気突入は秒速6km前後。金属殻は高温衝撃で気化・破砕する可能性があり、隕石衝突で6t級以上の質量体が残らない現象に類似。(例としてバリンジャー隕石口)

🛫 投下高度

- GBU‑57はB‑2により高高度(高度約10–12km=約3–4万フィート)から放出されることで高速度(落下速度)と貫通性能を得る YouTube+14El País+14ウィキペディア+14。

- Agni‑5 variantは大気圏再突入後の**弾道速度(Mach 8~Mach 20)**によって貫入力を得るミサイル方式であり、航空機投下方式ではありません indiatvnews.com+4ウィキペディア+4Defence Stories+4。

🚀 再突入速度と構造破壊リスク

- Agni‑Vの理論最高速度は24 Mach(第3段着火時) ウィキペディア+1c3sindia.org+1。再突入後、大気摩擦で速度が減衰し、Mach 10前後になると考えられる。

- 秒速約3.5 km以上の速度で地表に衝突すれば、弾体の信管・外殻構造が耐えられず破壊・気化し、意図した地下貫通の効果が得られない可能性がある。

- 隕石衝突事例では、6トン以上の質量のものは大部分が地表クレーターを形成し、弾体はほぼ蒸発して残らない例が多く、完全構造体の貫通は困難と言われる。

💥 爆薬量と威力半径

- GBU‑57(MOP)質量約14,000 kg、爆薬量は約2,300–2,400 kgTNT換算、威力半径推定は**最大約650 m(2100 ft)**の範囲に効果、特に深地下施設への振動破壊作用が強い ウィキペディア+1ウィキペディア+1。

- Agni‑5 variant:弾頭重量7,500 kg相当で、爆薬重量の公称は不明ですが、米MOPと比較して爆薬搭載比率が近い場合、推定で1,500–2,000 kg程度と想定できます。威力半径は公開情報無し。報道では「MOPを上回る破壊力がある」とされる India Today+7Defence Stories+7Facebook+7。

- 「爆薬搭載比率が近い」との推定法についてご指摘の通り、爆薬重量(立方)と弾体外殻面積(平方)間のスケール違いを考慮しないと不整合。立方根に基づいたスケーリング(爆薬量∝サイズ³、破壊範囲∝立方根)は理論上適切。

- GBU‑57の例でも爆薬量約2,300 kgで理論的には爆心地直径数百mの範囲破壊が可能だが、環境・地質効果・地下反射のため実戦的威力半径は数十〜100 m程度に抑えられるとして分析されている scienceandglobalsecurity.org。

🧨 威力半径とCEP関係、地中環境下での減衰

- 「威力半径最大約650 m」は、地上空気中での衝撃波・振動による理論値に近いと考えられるが、事実上地中爆発では土壌・岩の吸収により衝撃波・破片の伝播距離は大幅に減衰。

- 人体致死半径など換算すると、爆薬約2,400 kgで致死半径20〜30 m程度、重傷域30〜40 m程度と現場観測と一致する可能性あり。

- インドの地中爆発では、土壌吸収により破壊レンジは地表空中より小さくなると推定される。

威力半径推定とスケーリング

- 爆薬量による影響半径の推定は**立方根則(cube root scaling)**に基づく。

- 例:2400kgのTNT等価で破壊距離 ≒ 50〜60m(空気中)

- 地中爆発では、エネルギーの一部が地盤に吸収・散逸するため、実効威力半径は空中爆発より小さくなる。

- 比較:

- GBU-57(2400kg):致死半径 ≒ 25m、振動破壊 ≒ 最大650m(空洞構造限定)

- Agni-MOP構想弾(推定3000〜4000kg):比例計算で数%向上するのみ。

🔎 地層が傾斜または硬さ異層の影響

- 地層が水平でなく、傾いた地層や岩塊が混在する場合、鉛直落下でも弾体は進路を曲げられる可能性があります。硬い岩塊に衝突すれば逸脱・跳弾・分裂、弱い泥土層では思ったより深く貫入しすぎる、いずれも挙動が不安定となり、理想Jカーブ trajectory は乱されます。

- これらは工学的に予測困難で、地質試験(SPT N値やボーリングコア分析)により事前評価が必要です。関連知見として、土木の杭打ちでは地盤が不均一な場合に傾斜挿入や摩擦不均一破損が起き、成功率や深度にばらつきが生じます。ケーソン設置でも地中水圧差や土圧の偏差により傾斜・偏心が生じる事例があります。それらを参考に、弾体設計や誘導制御の補正が必要です(ただし本件に関するインドでの具体報告は確認できず、仮説的応用となります)。

⛏ 杭打ち・ケーソン工法における傾斜事例

- 杭打ち工法では、不均一な地盤により杭が傾斜して打ち込まれてしまう事例が知られています。傾斜すると許容荷重や支持力が低下し、安全性に影響。杭打ち・ケーソン基礎工法では、地層の硬軟差・斜交層理によって杭が傾斜する事例が多数確認されている。

- ケーソン工法でも、地中水圧や不均一な土圧により設置時にケーソンが傾いたり偏芯する事例が土木記録にあります。これらは施工管理・地盤改良・沈下制御で対応されます。

- 上記工学的知見により、弾体が地下で進路をずらすシナリオは十分現実的です。

- 地層が傾いていた場合、鉛直衝突しても弾体は「低抵抗側へ逸脱・曲がる」傾向を示す(東京湾岸地盤調査・圧入挙動の研究など参照)。

- 地中の岩塊や空洞に衝突した場合も、進路逸脱・変形・破断の可能性あり。

❓ 傾斜事例の報道

- 土木杭打ち・ケーソン工法における傾斜事例は土木業界で広く記録されているが、軍事爆弾の地中貫通に関する傾斜報告記事は公表されていない。学術的な施工事例(杭打ちでの傾斜沈下など)はあるが、軍事応用情報としては未報道。

🏴☠️ 英国の地震爆弾(Grand Slam/Tallboy)の知見

- Grand Slam (約10,000 kg、Torpex爆薬約4,300 kg) は、第二次世界大戦中に深さ40 mの地中、6 mのコンクリート貫通実績あり。震動波(Camouflet)による構造崩壊を狙った爆法でした ウィキペディア。

- この方式は直接衝撃ではなく**地下振動による崩落や損傷を誘発する“seismic bomb”**として機能。

- 当時の施設を破壊するには、非常に高精度(数メートル以内)での投下と、爆発高度制御が重要であり、現代でも同様に精密誘導と高高度投下/弾道再突入の制御が不可欠。

- 英国空軍は WWII中に「Tallboy(5.4t)」「Grand Slam(9.9t)」を使用。地下数mに衝突・爆発させることで地震的振動(人工震動)を誘発し、ドイツ軍のUボート壕やダムを崩壊。

- 命中精度はCEP ≦ 50m級。構造物直下に爆発を起こす必要あり。

- ただし、現在の地下施設はより堅牢であり、通常弾では崩壊しきれない可能性が高い。

■ 戦果確認は可能か? ― 地下戦闘の「見えない戦場」

地下に存在する指揮所、核兵器庫、通信施設などを正確に破壊できたかどうかは、軍事的にも政治的にも極めて重大な意味を持つ。だが、貫通型爆弾による攻撃では、「戦果の確認」がきわめて難しい。

地中レーダー(GPR)、人工地震波、耐震応答センサーなどの組み合わせが考えられるが、現時点でインドがそのような戦果確認システムを体系的に保有している証拠は乏しい(※4)。したがって、攻撃成功の有無を巡っては、敵側の情報や間接的な通信断絶等に頼るしかなく、戦略的な曖昧性が意図的に維持されている可能性もある。

🌋 地中爆発の反力と吹き上げ可能性

- 地下で爆発した場合、爆心側に向けて衝撃波とガス圧が広がり、地表近くに吹き上げ現象(geyser‑like ejecta)が起こる可能性があります。爆風が直接届かない深部構造物でも地震波による構造破壊を引き起こすことがある nap.nationalacademies.orgウィキペディア。

- 爆弾による穴(穿孔)があると、そこを通じて破壊された物質やガスが上昇する可能性もある。しかし爆発力拡散と地圧吸収により、爆心直下での表彰は限定的。よって、戦果認定には複数角度のデータが必要。

- 地中爆発では、爆風・衝撃波・熱ガスが土壌密度と孔隙を圧縮して拡がり、特に嵌入孔を通じて吹上現象が生じる。

- 吹上時に地表へ地下構造物の破片・瓦礫・ガスが噴出することがあり、「戦果確認として一定の効果が見込まれる。

- ただし、地層の遮蔽性や地下空間の圧潰で爆発が減衰する場合も多く、再現性が不安定。

🎯 ターゲッティングの可能性と課題

- 地下目標へのターゲティングは難しい。通風口や入口があるとしても、それらが複数に分岐し、かつ目標構造が威力半径から離れて設計されていれば、直撃は極めて困難。

- 通常、核施設などでは安全確保のため入口を分岐型にし、爆風直撃を避ける構造が採用されており、爆発中心がずれても主要施設は耐えうる設計となっている可能性があります。

- 地下構造は通常、吸気口・出入口・主要施設を分離・分岐させている。

- 爆風進入を避ける「犬走り型通路」や「減圧チャンバー」構造が採られており、入り口のみの爆破では主要施設破壊は困難。

- よって、爆風の威力半径 > CEP でなければ、実効破壊は成立しない。

実用性・ターゲッティング精度の疑問

- 弾道弾(Agni級)のCEPは公称100〜200m程度。

- 地中貫通弾頭の有効威力半径は最大数十m〜数百m。

- よって、地下指揮所など小目標への命中は不確実。命中前提での戦果判定は成立しにくい。

- さらに、戦果確認(BDA)には偵察衛星・通信傍受・地表変化などが必要だが、地下施設への爆撃は戦果判定が最も難しい領域。

■ 地政学的含意 ― リムランド国家の中核戦略へ

インドは、中露の戦略的後背地であるチベット・新疆方面の地下施設を射程に入れることで、ユーラシア三竦みの均衡における独自ポジションを確立しようとしている。これにより、NATO型の核抑止と異なる「通常戦力による地下破壊能力」という中間オプションを形成する。

加えて、インドはリムランド国家として、インド洋沿岸・パキスタン方面の地下核施設も対象としうる。この場合、核報復を招かずに先制的制圧を可能とする兵器として機能しうる。ただし、国連安保理や国際世論からの批判は不可避であり、非核国やBRICS諸国との協調戦略が今後の焦点となるだろう。

⚠️ エスカレーションと核抑止リスク

- 地下通常兵器による限定攻撃は、「核使用前段階」として一段階のエスカレーションを構成するに過ぎません。

- パキスタンは核保有国であり、これらの攻撃が核報復を誘発する可能性は常に存在。したがって、あらゆる使用想定には政治的・戦略的リスク評価が不可欠です。

- 「核使用には政治的なハードルがあるが、限定通常攻撃を先に行い、報復が始まる前に核に移行すれば障壁は低くなる」という仮説もありますが、実際は逆に報復の閾値を下げ、危険性を増す可能性が高いと見る必要があります。

■ 国際法的観点:合法性・非難・使用制限

【1. 使用の合法性】

- 地中貫通型通常爆弾の使用自体は国際法上は禁止されていない。

- しかし、以下に該当すれば違法とされうる:

- 民間人密集地に近接 → 国際人道法(ジュネーブ条約)違反

- 不必要な苦痛を与える兵器と見なされる場合

- 非差別性(軍民識別困難な攻撃)

➡️ 軍事目標への限定使用に徹すれば、違法ではないが、判断は政治的にも揺れる。

【2. 安保理・国際政治的反応】

- 「超兵器の非核利用」に対し、“事実上の核攻撃”として批判される可能性が高い。

- 特にパキスタンは核報復の口実として訴える可能性あり。

- 安保理では中露の反対で制裁は困難だが、米欧が非難声明→武器供与制限や外交的孤立化はあり得る。

【3. 先例】

- 米国のMOP(GBU-57A/B)はイラン・北朝鮮地下施設を想定したが、使用前に外交的圧力が高まり使えなくなった。

- 英国の地震爆弾(WWII)ですら、都市部への使用は避けた。

➡️ 実戦使用には非常に高い政治的・法的リスクがある。

【総合評価】

この兵器体系は:

- 技術的には「開発中」として見せることで抑止的効果を狙う

- 政治的には「核でない核の代替」位置づけ

- 法的には「限界的に合法だが、非難リスクが極めて高い」

「密集地にある施設が明確に軍事利用されている」場合、国際人道法上でも合法な攻撃対象とみなされます。以下、国際法的整理を示します

■ 密集地にある軍事施設の攻撃と合法性(国際人道法上)

✅ 攻撃が合法とされる条件(以下すべてを満たす必要あり):

- 軍事目標であること

- 指揮所・通信所・兵站拠点など明確な軍事利用がある場合、たとえ病院や学校の近隣でも攻撃は合法。

- 比例原則(Proportionality)

- 攻撃による軍事的利得が、予測される民間人被害を過度に上回る場合は許容される。

→ ただし、超大型爆弾で多数の二次被害(地下構造物倒壊、地盤沈下)が予測されると、違反の可能性が出る。

- 攻撃による軍事的利得が、予測される民間人被害を過度に上回る場合は許容される。

- 回避義務(Precaution)

- 攻撃側は可能な限り民間人被害を減らす手段(避難通告、時間選定、精密誘導など)を講じることが義務。

⚠️ 合法でも政治的批判や制裁はありうる:

- 特に地中貫通爆弾は**目に見えない被害(地震・崩落・ガス噴出)**をもたらすため、被害状況が曖昧になる。

- 故に合法かつ軍事目標であっても、国際世論や報道上は「非人道兵器」として批判されやすい。

◾補足:過去の判例・慣例

| 事例 | 結果 |

|---|---|

| 米:モスル(ISIS地下壕) | 地下爆弾使用、合法とされたが民間人死傷で批判 |

| 露:マリウポリ地下施設 | 病院・劇場近隣への攻撃は国際的に強い非難 |

| イスラエル:地下トンネル網 | 密集地内だが、軍用利用が明確なため限定的に合法 |

✅ 結論

「密集地にあっても軍事目標である限り合法」だが、被害の大きさや曖昧性が国際的非難に繋がる

→ つまり、法的にはOKでも、戦略的には非常にグレーな結果を招きやすい兵器体系といえる。

■ 結語 ― 非核破壊力という「第3の選択肢」

地下80メートルの死角に届く通常兵器。これは単なる技術革新ではない。核によらずして地下の核を制す、その可能性が見え始めた時、抑止の構造そのものが静かに揺らぎ始める。

だが、その成否は、技術よりもむしろ「戦果を確認できるかどうか」にかかっている。そしてこの「見えない戦果」が、見える外交・軍事均衡の未来を決定するのだ。

インドが開発するとされる超大型地中貫通弾頭(Agni‑5 variant搭載型)の現実的運用可能性には、重大な疑問が残ります。以下、論点ごとに整理して意見を述べます。

1. ターゲッティングの困難性

地下目標(特に軍事施設)は以下の特徴を持ちます:

- 吸気口・出入口などが複数に分散され、攻撃に対して冗長性がある。

- 通常、施設本体は地中数十m以上に埋設され、上部構造とは物理的に分断されている。

- 精密座標(GPS座標や断面構造)が敵対国に捕捉されることは稀。

➡️ CEPが40 m以下のミサイルでも、威力半径が30〜50 m程度の通常爆弾では決定的な損害を与える確率は低い。また地下に直接命中させなければ構造破壊は難しい。現代の深層地下施設に対しては「ターゲッティングそのものが成立しない」可能性が高い。

2. 弾頭質量と弾道弾性能のトレードオフ

- GBU‑57(MOABと混同されやすいが、MOABは空中爆風で別系統)でも7.5 tの弾頭質量をもつ。

- Agni‑5は設計ペイロードが1.5 t以下で、5 tを超える爆弾の搭載には推進系・構造設計の大幅改修が必要。

- 搭載できたとしても、射程は大きく減少し、せいぜい中距離級(1,500〜2,000 km)に留まる可能性がある。

➡️ 重弾頭を弾道弾に載せるのは現状のインド技術水準では困難であり、実現可能性はきわめて低い。

3. 突入速度の問題

- 大陸間弾道ミサイル(ICBM)では再突入速度はMach 20〜24(秒速約7〜8 km)とされるが、大気圏突入後もMach 10近くを維持。

- 地中貫通弾は「一定の速度以上だと弾体・信管・構造が崩壊し、貫入せず爆発する」。

- 現実に運用されている貫通弾(GBU-28、GBU-57など)は極超音速ではなく、投下高度を制御し、最適な入射角と速度で地中に侵入させる設計。

➡️ Mach 10超の速度で弾体が地中に入るのは現実的でなく、突入で弾殻が破壊され戦果は得られない可能性が高い。

4. 戦果確認の困難性

- 地中爆発は視認困難で、被害確認に偵察ドローン、衛星、信号傍受が必要。

- 特に指揮施設や通信中継施設などは「使用停止=戦果」と判断できない。

- 被害確認不能なら、政治的・戦略的リスクを背負ってまで攻撃する意味が薄れる。

5. 政治的・戦略的な非対称性

- 通常弾頭である限り、戦果が限られ、核を使用しない「中間兵器」としても戦略的意味は薄い。

- 一方で、敵国(たとえばパキスタン)がこれを核の前段階と見なして即時報復するリスクはある。

- 核の「エスカレーションラダー」において、中間兵器の信頼性が低いなら、むしろ危険な不安定要因となる。

6. 結論:疑わしい開発の合理性

現時点で入手可能な軍事技術、公開文献、工学知識、物理法則から総合的に判断すると:

インドが7.5 t級の通常爆弾をICBM級の弾道弾で精密に地下施設に命中させて破壊しうる技術体系を保有しているとは考えにくい。よってこの開発計画が戦略兵器として成立するかは極めて疑わしい。

仮に存在するとしても、それは「対内政治的なデモンストレーション」や「威圧のための象徴兵器」であり、実戦運用には多くの技術的・戦略的ギャップが残ります。

インドは宇宙開発においては驚異的なコスト効率と技術集積を達成しており、複雑な誘導・追跡・再突入技術を理解し運用している国です。そのインドが、常識的に見て非合理に思える兵器を開発しているとすれば、そこには技術的な「無知」ではなく、意図的な戦略、または他の政治的・軍事的狙いがあると見るべきです。

以下、考えられる「裏」あるいは戦略的意図を検討します。

1. “見せる兵器”としての威嚇効果:準核オプションの確立

- 通常兵器の「最大威力」の象徴として、GBU-57相当の超重量貫通爆弾を開発・配備してみせることで、核使用の前段階(プレ・エスカレーション)としての威嚇効果を持たせる。

- 「核の一歩手前」で攻撃手段を持つことで、周辺諸国(特に中国やパキスタン)への政治的圧力とする。

- これは米国が核兵器を抑止に用いつつ、MOABやGBU-57を「非核の大量破壊手段」として見せつけたのと同じロジック。

➡️ 「使う」より「持っていると思わせる」ための兵器という側面が強い。

2. 深地下核貯蔵施設・指揮施設への“示威攻撃”能力確保

- 中国西部(チベット高原や新疆ウイグル自治区)やパキスタン北部には、地上攻撃困難な深地下の核兵器関連施設があると推測されている。

- この種の超重量貫通爆弾を「核以外の手段で破壊できる」と見せることで、敵の安全保障アーキテクチャに心理的な穴を開ける。

➡️ 実際に破壊できなくとも、「破壊できる可能性がある」ことを戦略上意味づける。

3. 宇宙開発で培った技術を誇示する軍事的“ブランディング”

- インド宇宙研究機関(ISRO)の月探査・極軌道衛星投入技術は既に世界水準にあり、精密誘導・再突入制御も可能。

- 軍用転用した場合、「精密落下、深貫入、地下破壊」などの工学的課題のほとんどは理論上は解けている。

- 兵器体系に取り入れれば、「宇宙技術の軍事応用」における国威を示す機会になる。

➡️ 開発そのものが“国家技術の象徴”という意味を持つ。

4. 軍産複合体的な“内向き”の予算・技術蓄積

- DRDO(インド国防研究開発機構)や民間企業(BrahMos Aerospaceなど)が新規技術の実証・資金獲得のために進める“防衛的開発プロジェクト”の一環。

- 実戦用ではなく、誘導制御、特殊弾殻素材、地中センサ、燃焼・爆薬制御のような周辺技術を蓄積することが目的である可能性。

- 中国も“使えないけど技術を証明できる兵器”を多数持っている。

➡️ 兵器開発を口実に先端工学技術を維持・発展させる目的もある。

5. 対米・対中へのメッセージ性

- 米国はインドを準同盟国として扱っているが、核兵器の共同運用や共有には慎重。

- 一方、中国との国境対立が激化しており、インドは「非核でもこれだけの威力を持つ」というメッセージを両国に送る必要がある。

➡️ “非核だが戦略的”という選択肢の提示=外交的カード。

総合評価:現実の兵器より、戦略的な布石

結論として、この兵器開発が軍事技術として合理性を欠いて見えても、政治・外交・心理戦・技術実証・内政のすべてに対して多重の狙いがあると考えれば、全体として一貫した動きになります。

「使えなくても、持っていると思わせる」ことが抑止になる。

「必要ではなくても、示せば意味がある」こともある。

中露やパキスタンも、インドの技術水準・軍事的狙い・示威兵器の真意について、容易に見抜いていると考えるべきです。これはインドが「国内外に見せたいメッセージ」と、「実戦で使えるかは別」という二重性の上に成り立っている戦略だからです。

では、それでもなぜインドはあえて開発・公開するのか。それに対して中露やパキスタンはどう対応するかを分析します。

インドは宇宙探査・再突入技術を有する高度工業国。速度や耐熱構造の問題を知らないはずがない。

つまり:

- ① 実用兵器ではなく、抑止・心理操作を目的とした示威兵器

- ② 地下要塞への直撃ではなく、「上部崩落・入口封鎖・心理効果」狙い

- ③ 国際社会に向けた核によらない“超破壊兵器保有”の誇示

1. “虚を突く”というより“割り切って見せる”型の戦略

- 中露やパキスタンがインドの技術力や戦略意図を正確に理解していたとしても、「見せる兵器」は外交カードや軍事ドクトリンの選択肢を増やす。

- 例えば、中国はDF-17極超音速兵器を持っていて、実際には使い所が限定されていても、それを見せることで周辺国を抑制できる。

- インドの超重量爆弾搭載型弾道弾も同様に、“開発中”と発信するだけで相手側に思考のリソースを消費させ、抑止圧力を与える効果がある。

➡️ 中露・パキスタンが中身を理解していても、「念のため対処はせざるを得ない」状況に追い込まれる。

2. “エスカレーションの梯子”の新しい段を追加する効果

- インドは核保有国でありながら、「非核だが戦略的な破壊力を持つ兵器体系」を見せることで、核戦争を避けながら敵に大打撃を与える可能性を示唆している。

- それに対して、中露・パキスタンは「核で即応」するには高リスクすぎるし、「放置」するにも危険。結果として、インドの抑止力が相対的に高まる。

➡️ 「相手に即座の核反応をさせないが、圧力を与える兵器」として絶妙な段差を作っている。

3. インド側の“外交・軍事の戦略的信用力”の誇示

- 特に中国は「相手が本気で撃つかもしれない」と感じることで行動を抑制する(ex. 台湾有事時に米国の示威行動を過大評価する傾向)。

- インドはこれを逆手に取り、「使うかもしれない」威力兵器を見せることで、**相手の自信や行動を鈍らせる“心理的重石”**として使っている可能性がある。

➡️ 特にパキスタンのように、軍上層部の意思決定が速い国には、過剰反応を誘うことで自らの抑止を効かせる狙い。

4. 国内向けのナショナリズム喚起と対外的メッセージの両立

- インドは選挙戦略でも国威発揚を利用しており、「中国に対抗しうる兵器を持っている」とアピールすることは国内政治的にも有効。

- 一方、国外向けには「使うかどうかはともかく、持っている」ことで交渉時に有利な地位を確保するための布石。

➡️ 中露・パキスタンは当然この構図を理解しているが、理解した上で対応を迫られる状況を作られる。これが狙い。

結論:相手に“分かっていても動かせる”のが抑止戦略

インドのような核保有国が「非核だが重戦略的な兵器体系」を開発することには、

❝たとえ相手(中露パキスタン)が合理的に理解しても、それでも彼らを動かさざるを得なくさせる“認知戦・抑止戦略”❞

という現代戦略の核心があります。

その意味では、インドのこの種の兵器開発は、

- 兵器として使えるか? → おそらく限定的

- 戦略的に意味があるか? → 極めて高い

という評価が妥当です。

参考文献・出典

- (※1)Economic Times India, 2025年4月 “India’s 7,500kg Bunker Buster Missile”

- (※2)UCS.org, “Earth-Penetrating Weapons: Limitations and Implications”, 2023年版

- (※3)Nelson, R., Science and Global Security, “Analytic Modeling of Penetration”, 2002

- (※4)DRDO Annual Report 2023、及びIndia Defence Review各号

情報源

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広告

令和7年7月24日(木)出力は25日になりました。

📰 ドンバスの死角:チャシフ・ヤール突破から始まる戦略的敗北への連鎖

第1章:イントロダクション

When(いつ):2025年8月上旬〜9月中旬

Where(どこで):東部ウクライナ、ドネツク州チャシフ・ヤール〜クラマトルスク都市圏

What(何が起きる):ロシア軍がチャシフ・ヤール正面で縦深突破し、クラマトルスク都市圏を包囲体制に入る可能性あり

Why(なぜ):①ウクライナ軍の東部予備力が底を尽きつつある②米国の兵器供与が停止(Patriot・HIMARSなど)③ロシア軍が兵力再集中し、A案作戦を選定

Who(誰が):

- ロシア:第41諸兵科連合軍、第1親衛戦車軍、第76空挺師団など

- ウクライナ:東部作戦管区に展開する第5、第67機械化旅団、Forpost(国境警備)旅団など

How(どのように):縦深突破→南北包囲線形成→都市圏を火力圧迫 →兵站遮断 →戦術的包囲

2025年8月現在、東部ウクライナではロシア軍による新たな戦略的転換点が訪れつつある。焦点はドネツク州の小都市、チャシフ・ヤール。この地点での突破が現実味を帯びたことで、ロシア軍の次なる目標であるクラマトルスク・スラヴャンスク都市圏が、包囲・制圧の危機に晒されている。

この局面の核心は、単なる戦術的勝利ではなく、ウクライナの戦争継続能力そのものを構造的に破壊する点にある。なぜなら、クラマトルスクは東部ドンバスの兵站・指揮・象徴の中心であり、同都市圏の陥落はウクライナ国内外に強烈な心理的・軍事的インパクトを与えるからである。

この未来予測記事では、ロシア軍が選択しうる作戦オプションのうち、最も現実性と戦略的効果を両立する「仮説A(チャシフ・ヤール正面突破→クラマトルスク包囲)」を主軸とし、戦術レベルから地政学・国際政治への波及までを多層的に分析する。

果たして、この作戦が成功する場合、ウクライナはどのように反応するのか。日本を含む国際社会は、どのような影響を受けるのか。各種の指標と予兆をもとに、戦局の今後を論理的に追跡していく。

第2章:目標の意義-都市圏の地政・産業・心理的価値

- チャシフ・ヤールは道路・鉄道の交差地で突破要衝

- クラマトルスクはドンバス工業・歯車都市で、制圧で産業・兵站機能の中枢を喪失

- スラヴャンスクとの連続包囲がレジリエンスを粉砕し、士気を急速に低下させる

第2章:戦術的前提と地形・兵力構成

2.1 地形的特徴:チャシフ・ヤール~クラマトルスク間

この地域は森林と丘陵に囲まれ、自然地形が遮蔽と遮断の両要素を兼ね備える。東から西に向かって標高がやや下がり、都市部周辺には鉄道路線と舗装幹線が交錯する。特にドネツ川とセヴェルスキー・ドネツ川の支流が天然の障害として機能し、防御側にとって地の利となる。

2.2 ロシア軍の兵力構成と装備

ロシア軍は以下の主要部隊をこの戦域に指向している:

- 第98親衛空挺師団:戦力約6,000名。BMD-4M装甲車両、2S9ノーナ自走迫撃砲を装備。

- 第1親衛戦車軍:T-90M戦車とBMP-3歩兵戦闘車による重装突破。

- 第2自動車化狙撃師団:歩兵・工兵・砲兵を含み、後続部隊として包囲の縁を固める。

- 航空宇宙軍(VKS):Su-34戦闘爆撃機とOrlan-30 UAVによる偵察・精密打撃。

2.3 ウクライナ軍の防衛構成と展望

ウクライナ側は以下の部隊を展開:

- 第47独立機械化旅団:M2ブラッドレーおよびM1エイブラムス装備。

- 第67独立機械化旅団:チャシフ・ヤール正面に防御陣。

- 地域防衛部隊と混成旅団が都市部に散開。

航空優勢の喪失により、火砲支援や兵站が断続的。

2.4 非対称領域(サイバー・認知・電磁波)

- ロシア側はGPSジャミングや認知戦を活用。

- ウクライナ側も限定的に電子戦を展開。

第3章:兵力構成と戦術モデル

ロシア軍(兵力約45,000人)

- 第41諸兵科連合軍(T‑90M/2S19等)主攻

- 第1親衛戦車軍(T‑80BVM・Ka‑52)による側面展開

- 第76空挺師団:高地封鎖・包囲線維持

- UAV(Orlan‑30/Rubikon)による電子偵察と包囲支援

ウクライナ(約16,000人)

- 第5、第67旅団(Leopard1A5/HIMARS後方支援)

- Forpost旅団(第11旅団相当、国境防衛)

- 特殊作戦群、地雷原・市街戦装備あり

第4章:戦術シナリオ分析(A/B/C案)

ロシア軍の作戦オプションと評価

A案:縦深突破→都市包囲戦

チャシフ・ヤールを正面突破後、クラマトルスクを北・南・西の三方向から包囲。主戦車軍が正面、空挺部隊が側面への迂回機動を行い、指揮系統を麻痺させる。都市突入前に補給遮断と情報戦で市民離脱を誘導。

B案:陽動展開→空挺降下による都市急襲

東部または南部戦線で陽動攻勢を行い、戦力の引き離しを誘導。空挺部隊によるクラマトルスク周辺への降下・制圧を目指す。成功時は短期戦終結も、失敗時の損害リスク高。

C案:漸進的消耗→広域制圧戦略

クラマトルスクに向けて正面攻撃を避け、周辺都市・インフラを包囲・破壊。心理戦・兵站寸断を通じてウクライナ側の自壊を促す。長期戦想定。

各案における勝敗の鍵は、空中優勢・兵站維持・士気の三要素である。

| 案 | 内容 | 成功確率 | 分散 | 主なリスク |

|---|---|---|---|---|

| A案 | チャシフ・ヤール突破+クラマトルスク包囲 | 70% | ±15% | HIMARSによる反撃、ウクライナ軍の遮断抵抗 |

| B案 | クラマトルスクとポクロフスク同時進攻 | 50% | ±20% | 兵力分散による突破失敗 |

| C案 | 攻勢圧迫のみ+和平交渉誘導 | 40% | ±10% | 長期化・ウクライナが態勢立て直すリスク |

クラマトルスク都市圏の戦略的価値

- 軍事的:司令部・予備兵力の集積点

- 兵站的:鉄道・幹線道路・燃料補給線の交差点

- 象徴的:ドンバス統制の象徴都市

- 政治的:陥落はキーウの統治能力に疑問をもたらす

■ 都市包囲と突入の要否・戦争目的との整合性

1. 市街戦の要否と時期の判断

仮説A・Bで言及された「都市突入」は軍事的選択肢のひとつに過ぎず、必須行動ではない。都市部での市街戦は以下の理由から極力回避される公算が高い:

- 長期化と損耗:市街戦は防御側に有利であり、ロシア側の人的・物的消耗を招く。

- 国際世論リスク:民間人犠牲の報道が拡散され、政治的圧力が高まる。

- 戦後占領負担:無傷の形で都市機能を掌握した方が対ウクライナ・国際社会双方に対して有利。

従って、ロシア軍は突入よりも「都市機能の喪失」による戦略的無力化を優先する可能性が高い。

2. 都市の戦略的価値と「奪取」の相対化

クラマトルスク・スラヴャンスクが重要である理由は、戦略的機能(指揮・兵站・象徴)の集中点であるためであり、「物理的制圧」が唯一の手段ではない:

- 包囲と補給遮断により、都市の防衛価値・軍事的有効性は失われる。

- 情報・心理戦で市民・部隊の「離脱」を誘導すれば、実質的に都市は無力化される。

- 実戦投入部隊を他方面に転用する機動の自由度も保たれる。

つまり、「奪う」のではなく「使わせない」ことが作戦目的となり得る。

3. 作戦優先順位と戦争目的の整合

戦争の戦略目的が「ウクライナの屈服」であるとすれば、以下の順序で作戦優先度が整理される:

- ウクライナの軍事中枢・予備兵力の機能破壊

- 指揮系統・兵站網の分断

- 国民・指導層の戦意低下と外交的孤立誘導

- (その帰結としての)局地的降伏/戦線崩壊

したがって、クラマトルスク都市圏についても:

- 包囲・遮断で機能を麻痺させるだけで十分。

- 「突入・掃討」は戦局全体が有利に傾いた後で可変的に選択される行動となる。

この論理は仮説Bにも当てはまり、たとえ空挺部隊が都市を占拠したとしても、主目的は都市制圧ではなく、後続作戦の端緒または心理的・政治的効果の演出である。

- ロシア軍は市街戦そのものを回避し、都市機能の遮断・無力化を優先する可能性が高い。

- 戦争目的からすれば、都市の「制圧」よりも「機能の奪取・中枢の崩壊」が重要。

- A・B案とも都市はあくまで手段的目標であり、作戦の中心軸は「継戦不能の誘発」である。

- よって、都市突入は局地的・補助的オプションに留まり、主力は次目標へ迅速転進する可能性がある。

-

- 検討される。

次のロシア軍の目標地点

■ 予想される次目標

- クラマトルスク・スラヴャンスク都市圏の包囲・制圧完了後

ロシア軍はドネツク州東部の制圧をほぼ確実に進めると予想される。 - その後の焦点はリマン、バフムト方面へ

- ここは交通・補給路の要所であり、これらの都市圏を掌握することでウクライナ東部からの脱出・援軍を遮断可能。

- これらの占領により、ドネツク・ルハンスク両州の大部分を包囲・分断することが可能となる。

- ハルキウ州南部への圧力強化

- 南方からの攻勢によってウクライナ軍の防衛線をさらに押し下げる。

- これによりウクライナ東部全体での包囲網が形成される。

- 戦略的に重要な補給線の遮断

- ドニエプル川東岸の橋梁や主要幹線道路の制圧を目指す。

- これによりウクライナ軍の補給・兵站を断ち切り、戦力の継続的な投入を阻止。

ウクライナが次に防御する必要と防御可能な場所

- 主要防衛線としてはリマン・バフムトラインの維持が喫緊の課題

- ここでの防衛が突破されれば、東部での大規模な包囲・分断が進む。

- ウクライナ軍は可能な限り防御戦力を集中させ、包囲回避を図る必要がある。

- クラマトルスク・スラヴャンスク都市圏はすでに包囲の危機

- 一時的な防衛は困難だが、都市内ゲリラ戦や市街戦で時間稼ぎを狙う可能性。

- ハルキウ周辺の防衛強化も必要

- 南部の突破を防ぐため、戦力の一部を温存し増強する必要がある。

- キエフ方面は戦略的に後回しにしつつ、情報戦や空中防衛の強化を図る

ウクライナ軍の今後の抵抗可能な戦線

ウクライナ軍が中短期的に組織的抵抗可能な戦線は、スラヴャンスク=クラマトルスク都市圏以西〜ドニプロ川東岸防衛線までと考えられる。

ただし、前線部隊の損耗、補給困難、NATO支援の不透明化により、戦線は逐次後退しつつ、交通結節点での防御に依存する形となる。

キエフ(キーウ)に関して

- 現時点では直接進撃は限定的な戦略的意義に留まる

- キエフは首都であり象徴的価値は大きいが、軍事的な決定打にはなりにくい。

- ロシア軍の主力は東部の包囲・分断作戦に注力しているため、キエフ直接攻略は後回しとなる。

- キエフの機能麻痺を目指す可能性が高い

- 空爆やミサイル攻撃によるインフラ破壊や通信遮断。

- 政治的・心理的圧力を増大させる。

- 最終的に降伏が得られなければ、都市包囲や市街戦の可能性は排除できない

- ただし膨大な人的・物的コストを伴うため、最終手段として慎重に検討される。

ロシア軍がこの戦争に勝つための方法

- 局所的な包囲戦・無力化の積み重ねによりウクライナ軍の戦力を削減

- 主要都市圏の包囲・制圧を進め、補給線を遮断する。

- 持続的な前線圧迫によりウクライナの持久力を消耗

- 戦線の多方面展開でウクライナ軍の防衛戦力を分散させる。

- 政治的圧力の誘発

- 軍事的成功を背景に和平交渉を有利に進める。

- 内部動揺や国際的圧力による降伏・妥協を狙う。

- 航空優勢や電子戦の活用による戦力増強

- 敵の通信や指揮系統を混乱させ、戦闘効果を低減させる。

- 主要都市や補給路の掌握による戦争継続能力の根絶

ChatGPT:

スラヴィャンスク・クラマトルスク周辺の地形・戦術要所を示す地图

図解の注目ポイント

- 丘陵と鉄道交通軸

中小丘陵からクラマトルスクへ至る主要幹線道路と鉄道が地図に明示されており、縦深突破と補給遮断ラインのモデル化に適しています。 - 包囲・迂回経路の視覚化

北・南からの包囲要素が図に組み込まれており、都市周縁を囲む矢印でA案/B案の進撃路と包囲線が直感的に理解できます。 - 川と地形の障害

セヴェルスキー・ドネツ川の支流や排水溝が描かれており、渡河難易度や地形的制約を判断するための資料として有用です。

第5章:国際的連関と外交要因

① 米国の兵器供与停止(Patriot・HIMARS・155㎜砲弾)でウクライナの反撃力低下 Institute for the Study of War+1Critical Threats+1ウィキペディア

② 欧州・日本の支援強化策はあるが、装備納入には時間ラグあり AP NewsThe Guardian

③ トランプ政権:イスラエルや中東に重点を置き、ウクライナへの圧力を強める動き エネルギーニュースニュースウィーク

ウクライナ軍の対応可能性と限界

- 予備戦力の機動余力が限定的

- NATO支援の即効性が乏しく、持久戦態勢へ

- 都市ゲリラ戦への移行も可能だが、兵站断絶で継戦困難

第6章:降伏への道筋と必要条件

- クラマトルスク/スラヴャンスク占拠→都市圏脱落=東部兵站喪失

- HIMARSやPatriot配備旅団(第92・第47旅団)の戦力喪失

- オデーサなど西部兵站中枢への圧力→補給ルート寸断

- キーウ周辺への間接攻撃再開→士気低下と政治圧力

降伏に至るシナリオと掃討条件

- リマン・クラマトルスク軸を制圧し、東部全体を遮断

- ドニエプル東岸の橋梁・インフラを掌握

- ハルキウ・ザポリージャ両軸での陽動・並進が降伏圧力に

- 「第5軍団」(仮称)のような主力旅団群の包囲・無力化が決定打

ウクライナが取り得る作戦

1. 防衛重視の戦線維持と戦力集中

- リマン・バフムトラインでの防衛強化

重要な補給路を遮断されるのを防ぐため、ここに重装歩兵旅団や機械化旅団を集中投入し、突破を阻止する。 - クラマトルスク・スラヴャンスク都市圏の遅滞戦術

包囲されても市街戦で時間稼ぎを行い、ロシア軍の進撃速度を低下させる。ゲリラ戦術との組み合わせも有効。 - ハルキウ方面での反撃準備

南方からの圧力を分散させるため、局所的反攻や陽動作戦を展開しロシア軍の注意を分散させる。

2. ゲリラ戦・非正規戦闘の強化

- 後方地域での遊撃戦、補給線襲撃、サイバー攻撃によりロシア軍の兵站と士気に打撃を与える。

3. NATO及び西側諸国からの軍事支援の最大活用

- 新型兵器、情報共有、訓練強化を通じて戦力の質を維持・向上させる。

どこ(いつ)まで戦えるか

- 地理的にはリマン~バフムト地域が最前線の焦点

- 戦術的には防衛線を突破されても大規模包囲・分断を回避しつつ、複数の防衛線を準備

- 時間的には、軍事支援と士気維持次第で半年以上の持久戦も可能

- ただし装備消耗・補給難の深刻化、人的損耗が続けば数カ月以内に戦線後退も現実的

有利な講和条件を得るための方法

- 軍事的抵抗の継続と損害をロシア側に強いることで、戦争コストを増大させロシア軍に戦略的敗北感または高コスト感を与える

- 国際世論や制裁強化を背景に外交的圧力を高める

- 内部統制と政治的統一を維持し、交渉の主体としての正当性を保持

- 地域的な反攻や象徴的勝利で交渉力を強化

- 戦略的な防衛拠点を死守しつつ、交渉テーブルでの譲歩を限定的にコントロール

- 国内の士気と政権の安定維持

特に、一つでも主要戦線で大規模な包囲戦に成功すれば、交渉材料となる。

ロシア軍に大打撃を与え得るか

- 局所的な反撃でロシア軍の補給線や指揮系統を切断し、作戦の遅延を促す可能性

- NATOの長射程兵器や精密誘導兵器の効果的運用による戦力消耗

- 電子戦やサイバー戦によりロシア軍の通信や兵站管理を攪乱

- 人民防衛軍やゲリラ部隊の後方撹乱活動

ただし、これらは限定的であり、全体戦局を覆すには困難。ロシア側の兵力・資源投入次第。

ゼレンスキー政権は何時まで維持できるか

- 現在の支持基盤と国民の愛国心の高さから2025年末までは維持可能性が高い

- しかし戦況悪化、経済的疲弊、国際支援減少が進むと政権基盤は脆弱化

- 内部反対勢力や腐敗問題、情報戦の影響もリスク要因

- 政権交代や権力闘争の可能性は中長期で存在

2025年時点でゼレンスキー政権は既に統制強化と野党抑制で延命しているが、戦況悪化・動員疲弊・物資逼迫が重なれば、年内〜翌年に政権交代または軍部影響下での非常体制移行の可能性も出てくる。

特にキーウ陥落の可能性が報道されるようになると、国内政変リスクが跳ね上がる。

ウクライナの内部崩壊の可能性

- 現在のところ大規模な内戦・崩壊の兆候は少ない

- ただし長期化した消耗戦と経済疲弊による社会不安、難民問題が拡大すればリスク増大

- 地域間の政治的亀裂や民族問題の再燃にも注意が必要

- 国際支援の持続と国民統合政策が鍵

中〜長期的には、次のいずれかの条件が重なると国家統治構造が崩壊する可能性がある:

- 政府の中枢脱出(例:キーウ失陥)

- 経済機能の破綻(電力・銀行・通信の大規模破壊)

- 地方軍閥の自立化(軍区・州知事の独断)

この場合、戦争はロシアvsウクライナ中央政府 → ロシアvs軍閥の連続戦争化する危険がある。

長期持久遊撃戦になった場合の帰結

- ロシア軍の制圧困難による消耗戦となり、戦線は膠着化

- 戦場が都市部や農村部、森林地帯に拡大し、被害と住民苦難が長期化

- 国際社会の介入圧力が強まり、戦争終結への外交的圧力も増大

- 双方に大規模な人的・物的損失をもたらし、復興困難な状況を招く

- 政権の正当性と統治能力が試され、国内外の政治動揺が生じやすくなる

戦線が流動化し、都市が陥落しても戦闘が続く場合、ウクライナ戦争はアフガニスタン型・シリア型の非対称戦に移行する可能性がある。

これはロシアにとって政治的勝利が遠のく一方、ウクライナには短期の軍事的勝利が失われる構図。

西側支援が継続しない限り、遊撃戦は疲弊による膠着と限定的妥結に流れやすい。

ロシア軍の次なる主目標(予測)

現在の進行状況から見て、次のロシア軍主要作戦目標は:

- スラヴャンスク=クラマトルスク都市圏の遮断・包囲

- ザポリッジャ正面の楔打ち(ドニプロ川渡河の前段階)

- 北東部スームィ方向からのハルキウ再封鎖

都市制圧は必ずしも突入を意味せず、包囲・兵站遮断による機能停止と心理戦が主眼となる。

ウクライナの軍事的抵抗拠点と打撃のポイント

ウクライナが反撃・継戦する上での鍵は:

- ドニプロ川防衛ラインの保持

- チェルニウツィ=リヴィウ=ポーランド回廊の確保

- ハルキウ・オデッサの防衛成功

これら拠点が失われると戦略的縦深と外国援助ルートが断絶し、戦力再建が困難になる。

ロシアが「ウクライナに勝利した」とするための条件

政治的「勝利」には次が必要:

- 政権転覆または対露協調政権の成立

- 軍の大規模包囲・解体(戦略群単位の降伏)

- 西部以外のウクライナでロシアに抵抗不能な状態が継続

これにより「特別軍事作戦の目的を達成した」と国内向けに宣言可能。

これらを踏まえ、ウクライナは「戦線維持と遅滞戦術」「国際支援の最大化」「政治的統一と交渉力強化」を戦略の軸に据え、ロシア軍の戦略的成功を遅延・阻止しながら講和条件の改善を目指すと予想されます。

第7章:日本への影響と対応課題

- 輸出産業リスク:欧州の停滞が日本経済へ波及

- サイバー/電磁リスク:対NATO協力国の日本へ影響

- 経済安保・LNG/アンモニアルート再編の必要性

国際社会の反応

- 米国:トランプ陣営が停戦交渉圧力を強める可能性

- EU:難民・エネルギー懸念の再燃

- 中国・イラン:ロシア支持の強化とNATO牽制に活用

- 日本:経済安保・エネルギー安定化と外交立ち位置の再考

第8章:反論・代替見解

- 「ロシア兵站・人的資源に限界あり」との欧米諜報あり(再動員困難)

- 「攻勢は小規模調整のみ」とする限定論

→ これらには、北朝鮮の補給支援ウィキペディア+15Institute for the Study of War+15meduza.io+15usnews.com+12ウィキペディア+12AP News+12usnews.com+15businessinsider.com+15Institute for the Study of War+15やドローン無力化の新型登場ft.comに対する対抗要因あり

戦場環境と自然条件

- 地質:黒土帯で泥濘化しやすく、機械化部隊に制約

- 気象:夜間は赤外線対応でロシア有利

- 月齢:新月期(8月25日頃)を挟んで夜襲作戦が活発化する可能性

近赤外線(I²)装置は光源依存で、月明かりや星明かりが無い新月期では実質的に性能低下。

アクティブ光源を併用する場合、光の発信が自軍の所在を晒すリスクとなり、また光が往復するため霧・煙・熱乱流により視程は短くなる。

このため、夏期の夜戦では遠赤外(サーマル)のほうがパッシブ性と全天候対応力で優位となる傾向が強い。

遠赤外線式(サーマル)は物体の熱放射を直接検出するため光源不要。

自然光条件に依存せず、煙幕・暗闇下でも使用可。ただし、背景温度との差が小さい高温環境では熱像がぼやけ、解像度が低下するという弱点もある。

赤外線照射式ナイトビジョンは、ほとんどが近赤外帯の受光強化による暗視装置(Image Intensifier)である。

赤外線暗視装置という言い方は広義だが、事実上I²式近赤外が主流であり、光源依存・視程制限という構造的特徴をもつ。

近赤外と遠赤外の夜戦装備比較(要約)

| 区分 | 近赤外(I²暗視) | 遠赤外(サーマル) |

|---|---|---|

| 利点 | 解像度高・低コスト | 光源不要・全天候対応 |

| 欠点 | 光源必要・逆探知の恐れ | 温度差必要・価格高 |

| 夜間性能 | 月明かり依存・霧に弱い | 煙霧・熱線でも可視 |

※ 現在の夏季では遠赤外も背景温度上昇で識別精度低下が課題。

第9章:結論と長期展望

- 短期(〜10月):クラマトルスク包囲による東部支配決定

- 中期(〜2026春):欧米支援の停滞で講話・再交渉に追い込む動き

- 長期(〜2027以降):新秩序形成、中国・イランの漁夫的介入

予測の評価と代替シナリオ

- 仮説Aは最も迅速かつ心理的効果が大

- ただしNATOが航空支援再開、もしくは西側からの兵站線構築が進めば戦局逆転もあり得る

- 仮説Bは短期で終結する代償にリスクが高い。仮説Cは長期持久戦となるが国際世論を消耗させやすい

第10章(新設案):戦争の臨界点と終結条件(暫定ドラフト)

10.1 戦争終結の「条件」と「構造」

- ロシア側の最終目的は「ウクライナ国家の降伏または機能停止」。

- 逆に、ウクライナ側の抵抗継続は軍事的全滅ではなく、政治的な体制維持が鍵。

- 「軍事的勝利」ではなく、「統治崩壊・外交妥結」こそが終結条件となりうる。

政府中枢の崩壊後に統制が取れなくなった戦力は、地域ごとに軍閥化・自立行動化する可能性が高い。

この場合、ロシア側は一時的に戦術的優位を得ても、「戦争終結」ではなく「内戦の複雑化」に巻き込まれる構図となり、占領コストと反乱鎮圧の負荷が跳ね上がる。

このため、ロシア側は「軍閥分裂」より「政権温存下での限定妥結(もしくはその演出)」を志向する可能性がある。

「戦争を終わらせる外交」は軍事的既成事実に基づいてのみ成立する。

戦略的拠点の制圧や兵站破壊など、軍事的優越によって相手が外交手段を選ばざるを得ない状況に追い込まれない限り、妥結の可能性は低い。

いかなる政治交渉も、「戦場の支配」が前提である。

10.2 降伏を誘発するロシアの作戦構造

- 包囲と補給遮断:東部全域を遮断すれば、西からの補給も意味を失う。

- 首都機能の麻痺:キエフを物理的に占領せずとも、無力化(通信、電力、行政)すれば「国家としての機能停止」。

- 政権の孤立化:軍の一部や地方勢力が中央政府から離反する可能性も圧力になる。

ポーランド・ルーマニア国境に近い西部基地からの空輸線が確保されれば、完全遮断は困難。

ただし、ロシア側がS-400など防空網を重層展開すれば、ディエンビエンフー型の補給空輸も持続困難になる。

都市防衛の持久力は「社会インフラのどこを制圧されるか」によって大きく異なる。

スターリングラードでは兵士の信念と背後支援が、香港・シンガポールでは生活インフラの停止が戦意崩壊の要因となった。

ウクライナ都市部では「給水」より「電力・通信」の依存度が高いため、電力破壊の効果は相対的に高いが、市民の心理と軍の自律性により戦闘継続の可能性は残る。

ウクライナにおける「電力・通信インフラ」遮断の効果が高いとされる一方、ガザ地区のハマースは、給水・電力・通信いずれも事実上遮断されている状態でなお戦闘を継続している。この差異の理由は、以下の構造的・戦術的要因に基づく: